資産3000万円を1億円に増やす事は難しいと考えがちですが、正しく運用すれば実現可能な目標です。

- ヘッジファンド

- 投資信託

- ロボアドバイザー

- 個人向け社債

- ソーシャルレンディング

- 株式投資

- 不動産投資

特にヘッジファンドではプロに運用を任せられ、年利10%以上で運用できるケースも多く安定した運用ができるでしょう。

\ まずは無料相談から /

公式サイト:https://hayqua-international.co.jp/

しかし資産運用で3000万円を1億円に増やすことに対して、リスクを心配される方も多いでしょう。

資産運用が不安に感じたり心配な方は、金融庁などと連携した組織の情報もあわせて確認しておくことで、詐欺や危険な投資を見抜くことが可能です。

また、ハイクア・インターナショナル以外のヘッジファンドが気になる方は、以下の記事もあわせて確認してみてください。

この記事では初心者でもリスクを抑えて運用する方法から、実際に3000万円を運用する際のシミュレーションまで紹介します。

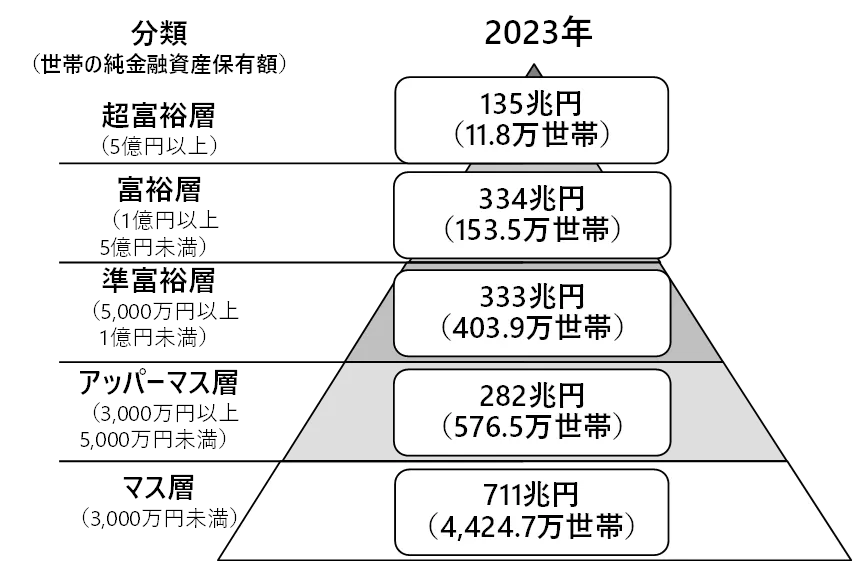

資産3000万円を保有する人達の割合

日本で3000万円以上の貯金や資産を保有する人達の割合は約23%となっています。

日本の世帯を資産保有額別に5段階に分けた、金融資産保有額ピラミッドの振り分けは以下の通りです。

- 資産3000万円を保有している人は「アッパーマス層」

- 資産5000万円以上1億円未満の人は「準富裕層」

- 資産1億円を保有している人は「富裕層」

(※階層については、野村総合研究所が定期的に行っている純金融資産保有額のアンケート調査で独自に定義。)

資産3000万円以上のアッパーマス層、5000万円以上の準富裕層、1億円以上の富裕層それぞれの世帯割合は以下の通りです。

| 階層 | 世帯数 | 割合 |

|---|---|---|

| 超富裕層 (5億円以上) | 9.0万世帯 | 0.16% |

| 富裕層 (1億円以上5億円未満) | 139.5万世帯 | 2.57% |

| 準富裕層 (5000万円以上1億円未満) | 325.4万世帯 | 6.01% |

| アッパーマス層 (3000万円以上5000万円未満) | 726.3万世帯 | 13.4% |

| マス層 (3000万円以下) | 4213.2万世帯 | 77.8% |

| 合計 | 5413.4万世帯 | 100% |

資産3000万円を保有するアッパーマス層は13.4%と一定数存在しますが、「富裕層」の世帯数は2.57%と一握りの割合です。

この割合から考えても、資産1億円の道は決して簡単ではない事を意味しているでしょう。

しかし、現在保有する3000万円を正しく資産運用することで、働くだけでは難しい資産1億円を達成することも可能です。

3000万円を1億に増やすには何年必要?運用利益シミュレーション

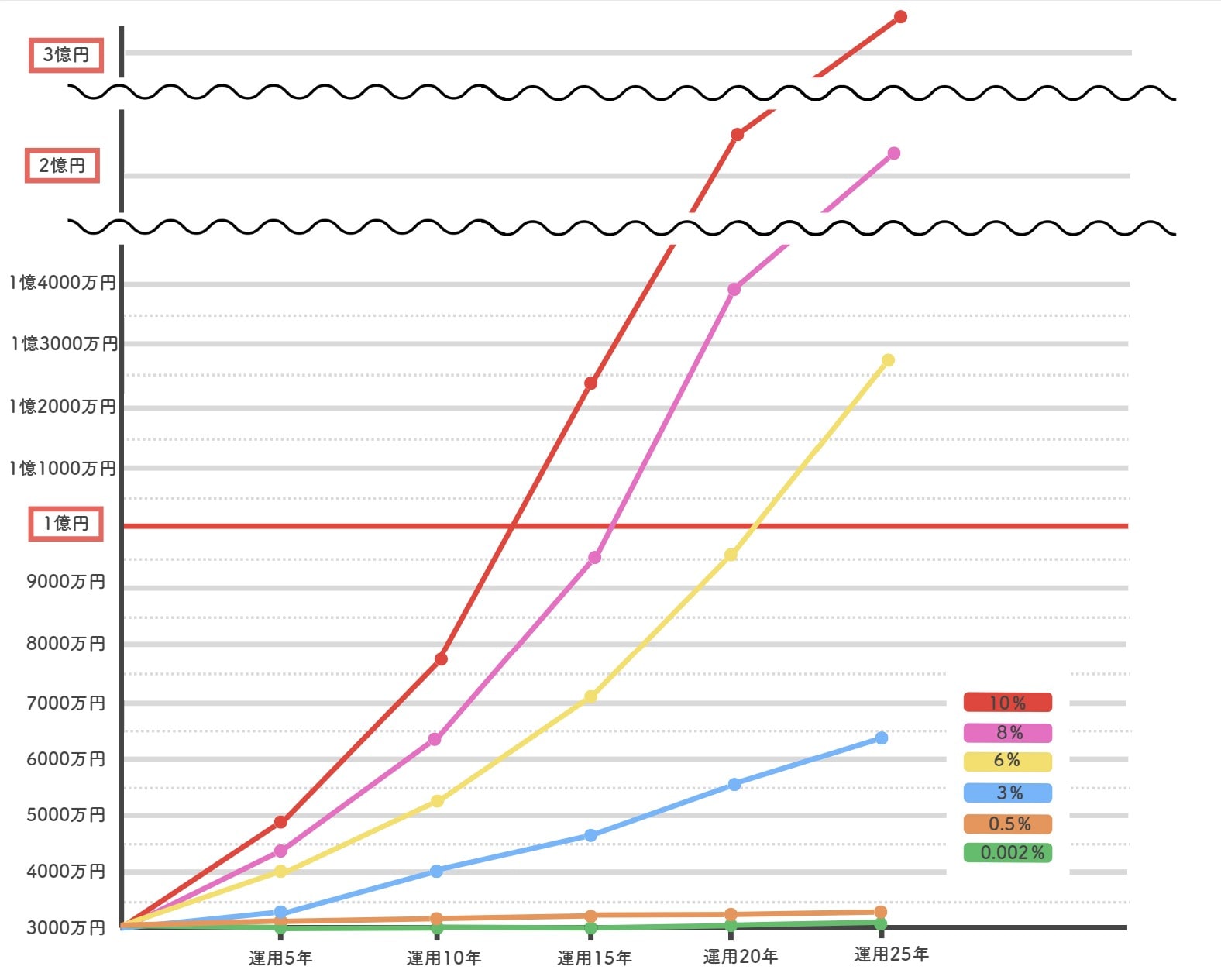

貯金3000万円を一括投資して長期間複利運用を続けた場合と、少しずつ積立投資した場合の2つの方法で、シミュレーションします。

資産3000万円を1億に増やすにはどのような運用を目指すべきか、早速確認してみましょう。

投資メソッド1:一括投資

貯金3000万円を一括投資で全額資産運用に回し、表で示した利回りを維持できた場合、以下のような増加が予想できます。

| 運用5年目 | 運用10年目 | 運用15年目 | 運用20年目 | 運用25年目 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 利回り0.002% | 3000万3000円 | 3000万6000円 | 3000万9000円 | 3001万2000円 | 3001万5000円 |

| 利回り0.5% | 3075万8000円 | 3153万4000円 | 3233万円 | 3314万7000円 | 3398万4000円 |

| 利回り3% | 3477万8000円 | 4031万7000円 | 4673万9000円 | 5418万3000円 | 6281万3000円 |

| 利回り6% | 4014万7000円 | 5372万5000円 | 7189万7000円 | 9621万4000円 | 1億2875万6000円 |

| 利回り8% | 4408万円 | 6476万8000円 | 9516万5000円 | 1億3982万9000円 | 2億545万4000円 |

| 利回り10% | 4831万5000円 | 7781万2000円 | 1億2531万7000円 | 2億182万5000円 | 3億2504万1000円 |

※利益は税差し引き前

- 利回り0.002%(銀行の定期預金金利)では、資産はほぼ増えない

- スタートダッシュは同じでも運用方法によって資産額に天と地の差が生まれる

- 運用利回りが高い程得られる利益が大きくなる

- 運用が長期になるほど投資効率が上がっていく(特に高利回りの場合)

- 運用13年~21年で3000万を1億に増やすことが期待出来る(年利6%~10%程で運用できた場合)

また10年強の比較的短期間で3000万円を1億円に増やすには、年利10%程の高い利回りの実現が必要です。

年利10%というのは難易度は高めではあるものの、個人でも適切な方法で運用のコツを掴めば実現可能な利回りです。

しかし、リスクを抑えて低利回りの運用がしたい場合は、より長期的な運用を前提に投資を始める必要があるでしょう。

投資メソッド2:一括投資と積立投資の両方で運用

次に、貯金3000万円の一括投資と並行して、月々少しずつ積立投資を実施した場合の資産増加をシミュレーションしてみます。

例えば、月々5万円を積立投資していく場合の資産額は、以下のように変わると試算できます。

| 運用5年目 元本累計300万円 | 運用10年目 元本累計600万円 | 運用15年目 元本累計900万円 | 運用20年目 元本累計1200万円 | 運用25年目 元本累計1500万円 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 利回り0.002% | 300万148円 | 600万595円 | 900万1343円 | 1200万2390円 | 1500万3738円 |

| 利回り0.5% | 303万7088円 | 615万867円 | 934万3272円 | 1261万6290円 | 1597万1955円 |

| 利回り3% | 322万9048円 | 697万2400円 | 1131万1970円 | 1634万2722円 | 2217万4742円 |

| 利回り6% | 347万4289円 | 812万3672円 | 1434万6000円 | 2267万2000円 | 3381万4448円 |

| 利回り8% | 364万7233円 | 900万6214円 | 1688万315円 | 2844万9953円 | 4544万9548円 |

| 利回り10% | 382万8062円 | 999万3193円 | 1992万2198円 | 3591万2961円 | 6166万6245円 |

※利益は税差し引き前

- 利回り0.002%程では、一括投資と積立投資を併せても1億円突破は非現実的

- 利回り0.5%程では、一括投資と積立投資を併せても1億円を目指すのは難しい

- 利回り3%程では、一括投資と積立投資を併せても1億を突破するまで25年以上かかることが予想される

- 利回り6%程では、一括投資と積立投資を併せると20年以下で1億円に増やすことも可能

- 利回り8%程では、一括投資と積立投資を併せると15年以下で1億円に増やすことも可能

- 利回り10%程では、一括投資と積立投資を併せると12年以下で1億円に増やすことも可能

中間の利回りである6%で運用が出来た場合、40歳から資産運用を始めても65歳には十分な老後資産を準備できるでしょう。

ただしこちらのシミュレーションは利回りを維持できた場合を示したもので、実際の運用では変動でマイナスになることも考えられます。

あくまで目安として、ご自身が「どのくらいの利回りで資産運用を始めるべきか」という目標設定の参考として考えてください。

資産3000万円を1億に増やすおすすめ運用先7選

この章では資産3000万円を1億に増やすおすすめ運用先を、初心者向けに7種類紹介します。

実際に前の章で紹介したシミュレーションを基に、自分に合った運用先を探してみてください。

また、一つの投資方法に絞るのではなく、複数の方法を組み合わせて利回りやリスクを調整するのも有効的です。

1. ヘッジファンド|年利10%以上の高利回りを目指せる

ヘッジファンドは、運用を投資のプロに任せられるため、投資初心者の方でも始めやすい運用先として知られています。

投資家が出資した資金でファンドマネージャーが運用を行い、得た収益を投資家に還元するという仕組みです。

| 期待年利 | 10%程~ |

|---|---|

| 投資ステップ | 運用会社に問い合わせ→面談→契約後入金 |

| メリット | ・投資のプロに運用を任せられる ・ファンドへの投資が分散投資になる ・下落相場での耐性が強い ・10%以上の利回りが期待できる |

| デメリット | ・まとまった投資資金(500~1000万円~)が必要 ・手数料が高め ・ネット上の情報が少ない |

ヘッジファンドでは幅広い金融資産に広く分散投資でき、空売りなどの投資手法で下落相場でも利益が期待できるでしょう。

そのためヘッジファンドは「下落リスクへの耐性が強い」、「高利回りが実現できる」運用先として知られています。

プロに運用を任せるため投資初心者でも高利回りが狙えますが、他の投資先より割高の手数料のため注意が必要です。

ただし、ヘッジファンドの手数料の中で高い割合を占める「成功報酬」は、利益が出た時にだけ差し引かれます。

最低投資額は500万円~と高額ですが、貯金が3000万円を超えている方なら、ヘッジファンド投資をすぐに始められるでしょう。

| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル公式サイト |

|---|---|

| 運用開始 | 2023年 |

| 投資対象 | ベトナム企業 |

| 年間利回り | 年間利回り12% |

| 対象 | 個人・法人 |

| 最低投資額 | 500万円 |

| 買い方 | 会社に問い合わせる |

| おすすめ ポイント | ・資料請求のみも可能 ・事業融資のため堅実なリターンが期待できる ・年間利回り12%の安定したリターン ・6年で約2倍の資産形成が可能 ・投資先はメディアにも取り上げられる有名企業 ・代表や投資先企業の透明性が高 |

| 注意点 | 特になし |

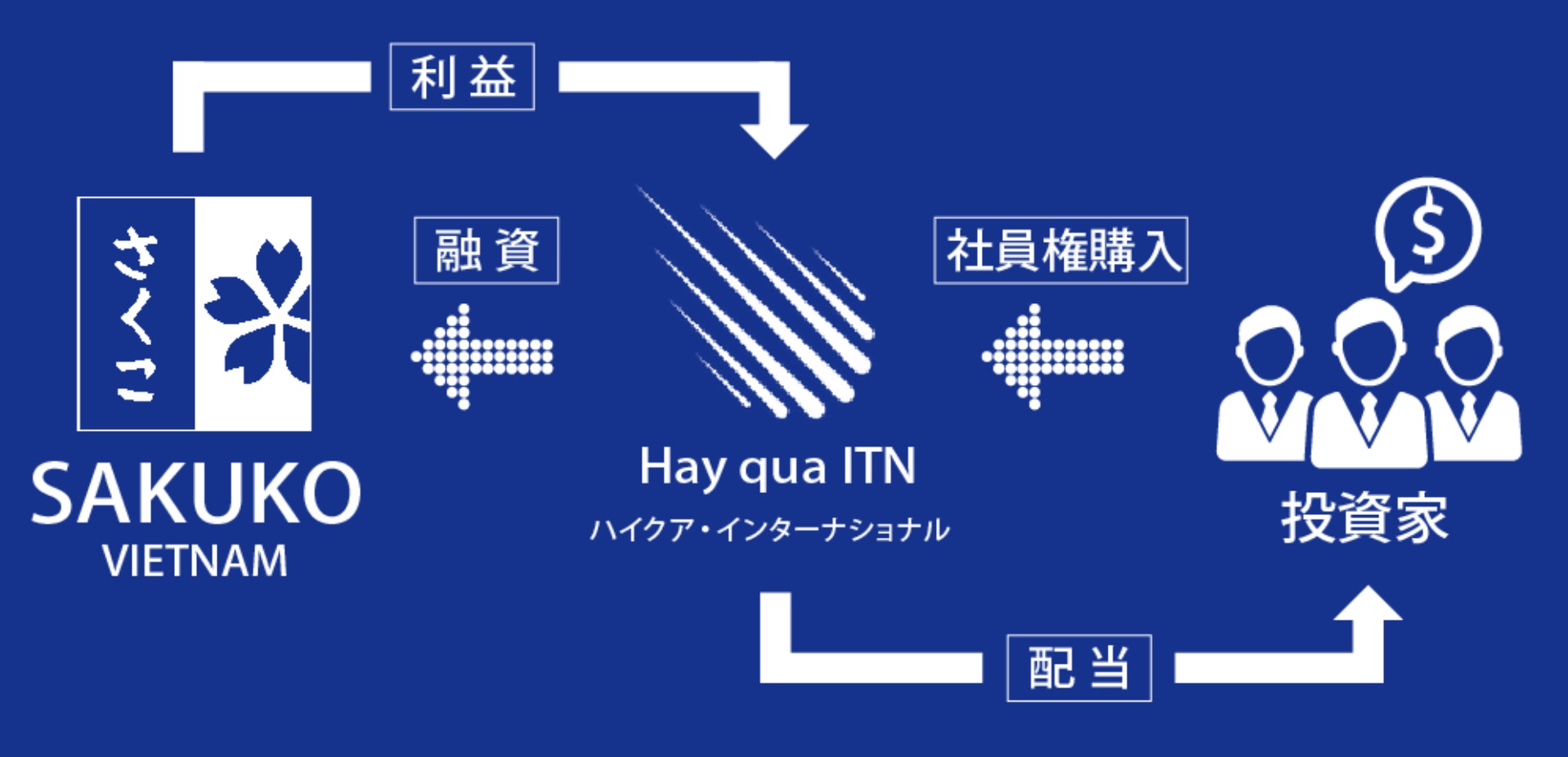

「ハイクア・インターナショナル」は2023年に設立された日本のヘッジファンドで、特徴は以下の通りです。

- 年間利回り12%(固定)

- 事業融資で堅実なリターンを期待できる

- 事業融資先はベトナムで実績のある関連企業

- 高い透明性

ハイクア・インターナショナルは投資家の資金をもとにベトナムの関連企業「SAKUKO VIETNAM(以下、サクコ社)」に事業融資を実施しています。

サクコ社が支払う貸付金利息がハイクア社の利益となり、投資家への分配金資源となる仕組みです。

サクコ社は現在ベトナムで日本製品販売店40店舗、スイーツ店11店舗、ホテル2店舗を展開しています。

今後はスーパーマーケット事業、レストラン事業、ドラッグストア事業などの展開を予定している有名企業です。

貸付金利息の支払いを怠るような懸念点などは一切なく、年12%のリターンを安定して期待することが可能となります。

また無料の面談も実施しているので、気になる方は是非公式サイトからお問い合わせください。

\ まずは無料相談から /

公式サイト:https://hayqua-international.co.jp/

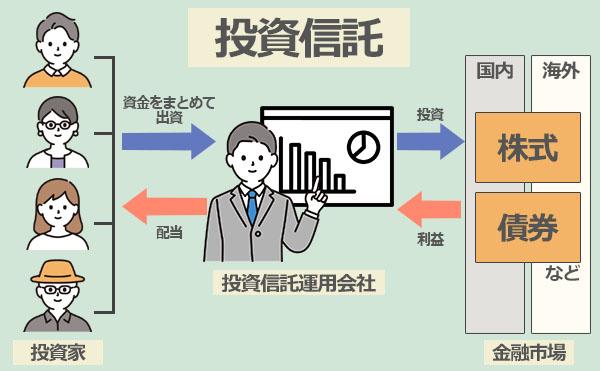

2. 投資信託|世界の資産へ広く分散投資できる

投資信託もヘッジファンド同様、運用をプロに任せることができます。

「公募形式」で不特定多数の投資家から資金を集め、ファンドマネージャーが運用して得た収益を投資家に還元する仕組みです。

| 期待年利 | 3%~8%程 |

|---|---|

| 投資ステップ | 証券会社で口座開設→購入 |

| メリット | ・投資のプロに運用を任せられる ・投資信託自体が分散投資になる ・100円程の少額から投資可能 ・有名な証券会社や銀行で購入可能 |

| デメリット | ・数千の商品から商品を選定する知識が必要 ・運用成績に関わらず手数料を徴収される ・下落相場では利益を出しにくい |

少額から投資できるため投資初心者でも気軽に始めることができるのが投資信託の強みです。

さらにヘッジファンドのように運用を専門家に任せられるため、仕事で忙しい方やシニア世代まで幅広く利用できます。

また一つの投信商品に投資すると、多数の銘柄に分散投資してくれるので、初心者でも分散投資しやすいでしょう。

一方で、投資信託は「公募形式」であるため、ヘッジファンドのような投資戦略を活用することが出来ません。

また、インデックス数値が下がる下落相場では、同じく運用成績がマイナスになってしまう傾向があるので注意してください。

投資信託の期待利回りが3~8%と、ヘッジファンドと比べると低めになるのも上記が理由です。

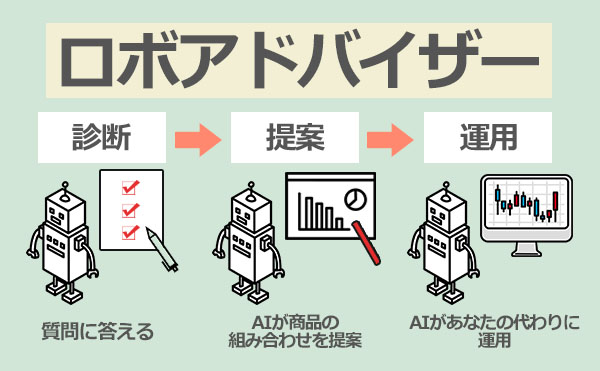

3. ロボアドバイザー|AIが資産運用を代行

3000万を1億に増やす方法として次に紹介するのは投資の新常識、AIが運用を代行する「ロボアドバイザー」です。

スマホやPCで簡単な質問に回答をすれば、リスクやリターン目標に応じた投資アドバイスや運用そのものを行ってくれます。

| 期待年利 | 1%~10% |

|---|---|

| 投資ステップ | ロボアドサービスの提供会社に登録 →口座開設→入金 |

| メリット | ・AIに任せてほったらかし投資が可能 ・少額からでも投資可能 ・全自動で広範囲の銘柄に分散投資 ・運用コストが安い |

| デメリット | ・利用手数料がかかる(1%程度) ・下落相場での耐性は強くない ・マイナスになる可能性はある |

ロボアドバイザーのサービス内容は以下のように二種類に分類されます。

- アドバイス型

投資家の運用スタイルやリスク許容度に応じて、適切な商品や資産配分を提案(最終的な購入判断は自分で行う) - 投資一任

投資商品の提案・購入・運用・資産のリバランスまで全てをAIロボットに任せられるサービス。

アドバイス型のAIは投資家がリスクの範囲を決めて、AIが利回りも1%程~10%程の投資先や投資方法を提案します。

投資一任のAIは資産運用の全てを任せられるので、忙しい方におすすめの投資方法と言えるでしょう。

国内でロボアドサービスを提供する会社は20社程ありますが、特に口コミ評判も良く人気なのは「Wealthnavi(ウェルスナビ)」です。

ウェルスナビは、預かり資産ランキングNo1の全自動ロボットアドバイザーで、NISA口座の利用にも対応しています。

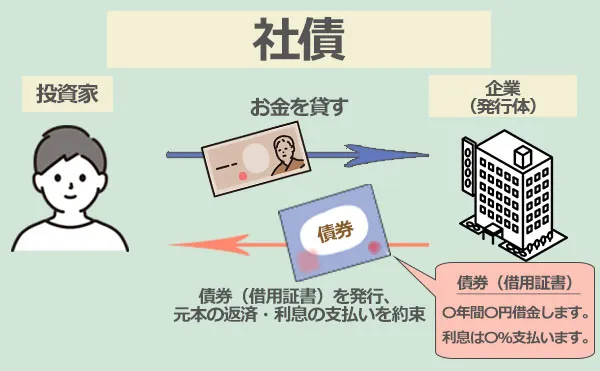

4. 個人向け社債|利率変動がなく予め運用結果が見える

社債は企業が発行する債券のことで、満期まで保有すれば投資元本に利息がついて戻ってくる仕組みです。

| 期待年利 | 0.3%~2.8%ほど |

|---|---|

| 投資ステップ | ・証券会社経由で上場企業の社債を購入 ・企業から直接購入 |

| メリット | ・定期預金や個人向け国債より金利が高い ・購入して満期を待つだけ ・利率が変動しない |

| デメリット | ・最低100万円程のまとまった資金が必要 【信用リスク】 発行元企業のデフォルトで満期償還不能に 【価格下落リスク】 信用リスク次第で売買価格が下落 【流動性リスク】 信用リスクが高まると証券会社が買取りを拒否 |

社債にもいくつかの種類がありますが、最も一般的な「普通社債」の場合は、利率の変動がない固定金利が採用されています。

そのため、デフォルト(債務不履行)に陥らない限り投資元本は償還され、受け取る利息が途中で減ることもありません。

ただし、途中売却する場合は、市場価格での売却になるため、債券価格が下がっていれば元本割れを起こす場合があります。

仕組みがシンプルで金利も高い社債ですが、企業の信用格付け・社債の種類を吟味し、安全性の高い社債に分散投資するのがおすすめです。

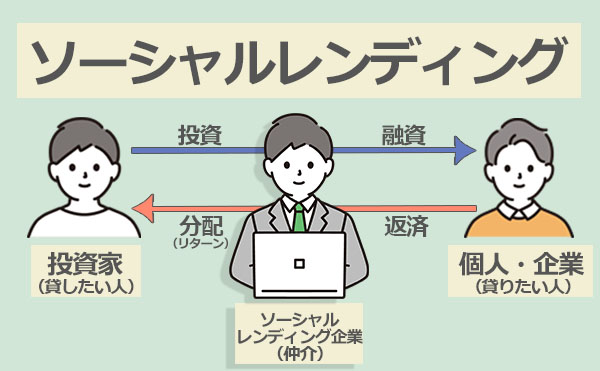

5. ソーシャルレンディング|利率変動がなく精神的苦痛を受けにくい

ソーシャルレンディングはお金を借りたい企業と、お金を貸して利息収入を得たい人を繋げるプラットフォームです。

ソーシャルレンディングは仲介業者としてマッチングさせるサービスで、融資型クラウドファンディングとも呼ばれます。

| 期待年利 | 4%~6%ほど |

|---|---|

| 投資ステップ | 口座開設→融資案件選択→契約 |

| メリット | ・定期預金や個人向け国債と比べて金利が高め ・購入して満期を待つだけと手軽 ・元本の値動きや利率の変動がない ・1万円程度の少額からも投資できる |

| デメリット | ・返済遅延や貸し倒れのリスクがある ・資金の流動性は高くない ・ソーシャルレンディング会社の倒産リスク |

ソーシャルレンディングで利益を得る方法はシンプルで、融資案件を選んで出資し、満期を待って投資元本と利子を受け取るだけです。

ただし、運用期間中(3か月程~3年程)は途中解約できないため、投資資金の流動性は高くはありません。

また融資先企業が財務状況の悪化や倒産した場合、貸し倒れが発生することもあります。

ソーシャルレンディングをする際には、貸し倒れの有無、金融庁に登録がある業者かなどを慎重に確認しましょう。

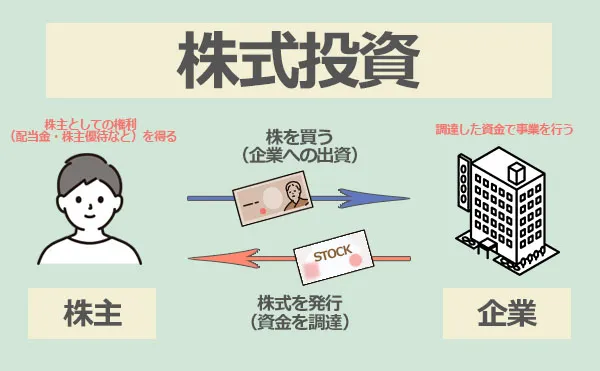

6. 株式投資|初心者向けの手法で値上がり益を狙う

株式投資は、企業が発行する株券を購入し、値上がりした株を売って売却益を狙う投資方法です。

また、企業からの利益還元である配当金を積み重ねても、利益を出せます。

| 期待年利 | 4%~7%程 |

|---|---|

| 投資ステップ | 証券会社に口座開設→資金を入金→株式銘柄を購入 |

| メリット | ・手数料などのコスト削減ができる ・配当金や株主優待、売却益から利益を得られる ・投資・金融・経済などの知識を付けられる ・NISA制度を利用できる |

| デメリット | ・すべての運用を自分で行う必要がある ・投資テクニックや知識が必要 ・広く分散投資するのが難しい ・値動きの幅が広く損失を被るリスクがある |

株式投資の手数料は「売買手数料」のみで、投資信託のような管理や運用に対する手数料がかからず、コストを削減できます。

ただし株式投資では知識と経験を活用して投資家自身で全ての運用を行う必要があるため、他の投資方法より難易度が高いです。

また個人での投資では投資対象の銘柄数が限られてしまうので、価格下落のリスクを受けやすくなってしまいます。

バリュー株投資なら値下がりリスクが低く、成長株に比べ株価変動が比較的穏やかなので、初心者でも始めやすいでしょう。

株式投資は、高額資金を一括投資するのではなく、少額から経験を積み、有望株を探し当てられるようになれば高利回りを出せるでしょう。

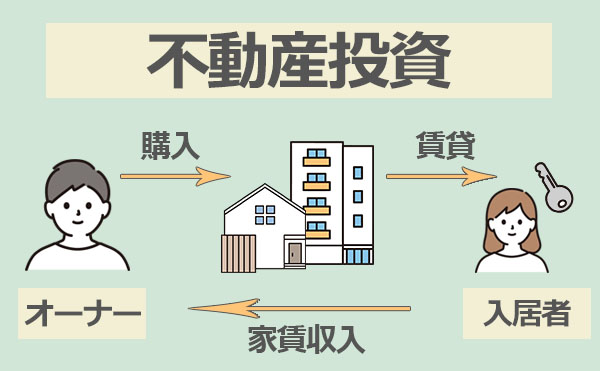

7. 不動産投資|老後も定期収入が得られる

3000万円などの高額資産の運用法の代表格といえば、不動産投資がよくあげられるでしょう。

不動産投資には、不動産を貸し出して家賃収入を得る方法と、不動産が値上がりしたタイミングで売却益を得る方法の2種類があります。

| 期待年利 | 4%~5%程 |

|---|---|

| 投資ステップ | 不動産ポータルサイトで情報収集 →不動産会社へ問い合わせる →物件を選ぶ→融資審査→契約して購入 →管理会社を決める→運用開始 |

| メリット | ・家賃収入や売却益を得られる物件が将来的な資産になる ・死亡保険替わりになる ・節税効果がある |

| デメリット | 空室が続いたり物件の価値が下がったり、 災害やパンデミックなどによって家賃が下落する物件の選定に手間と時間をとられる資金の流動性が低い金利上昇により返済額が増える可能性も |

不動産を貸し出して家賃収入を得る方法は、退職後も毎月決まったお金を定期的に受け取れるためシニア世代にも推奨できます。

後に必要になれば、物件を貸し出さずに自身や家族で住めるなど、投資以外に活用できる点もメリットです。

また不動産は実物資産であるため、インフレ下では賃料の上昇や不動産価格が上昇する可能性があります。

一方入居者が決まらない場合や、不動産価格が低下した場合、大きな損害に繋がるというデメリットには注意してください。

空室になりにくい都心の物件を購入したり、サブリース契約で契約したりするなどの対策が必要です。

また実物不動産は買い手が見つからないと、所有者が売却したくてもできません。

事故や災害などで不動産価値が下がり、買い手が見つからず売ろうにも売れないといった状況に陥ることも考えられます。

そのため投資用不動産は、専門家にも相談しつつ時間をかけて吟味し選ぶことが大切です。

3000万円を1億に増やす運用ポートフォリオ例紹介

この章では3000万円を1億円に増やすポートフォリオを、2例紹介します。

15年強で資産3000万円を1億に増やすポートフォリオ例

15年という比較的短い期間で3000万円を1億に増やすには、平均的に年利8%で運用を行う必要があります。

| 運用先 | 期待利回り | 出資割合 | 出資額 |

|---|---|---|---|

| ヘッジファンド | 10%程~ | 約33% | 1000万円 |

| 投資信託 | 3~8%程 | 約33% | 1000万円 |

| 株式投資 | 4~7%程 | 約17% | 500万円 |

| ソーシャル レンディング | 4~6%程 | 約17% | 500万円 |

平均的に年利8%ほどを狙うには、下落相場の耐性が強く高利回りが狙えるヘッジファンドは入れておきたいです。

また投資信託にも1000万円を振り分けましたが、ヘッジファンドとは異なる運用先に分散投資することでリスク軽減が期待できます。

25年強で資産3000万円を1億に増やすポートフォリオ例

3000万円を25年強で1億に増やすには、平均的に年利5%で運用を行う必要があります。

| 運用先 | 期待利回り | 出資割合 | 出資額 |

|---|---|---|---|

| ヘッジファンド | 10%程~ | 約33.3% | 1000万円 |

| 投資信託 | 3~8%程 | 約33.3% | 1000万円 |

| 不動産投資 | 4~5%程 | 約33.3% | 1000万円 |

先ほど同様にヘッジファンドと投資信託に1000万円ずつ、また不動産投資に1000万円を割り当てました。

ヘッジファンドと投資信託で、国内外の株式や債券などの異なる資産へ広く分散投資をするのが安全運用のコツです。

株式や債券についてある程度の知識を持ち合わせている人は、証券会社を通じてご自身で個別銘柄を購入するのも良いでしょう。

1000万円で不動産投資は出来ないと考えがちですが、区分マンションやアパートなど幅広い不動産に投資が可能です。

実物不動産投資が面倒な人は、REIT(不動産投資信託)やソーシャルレンディングなどに振り替えるのもいい方法でしょう。

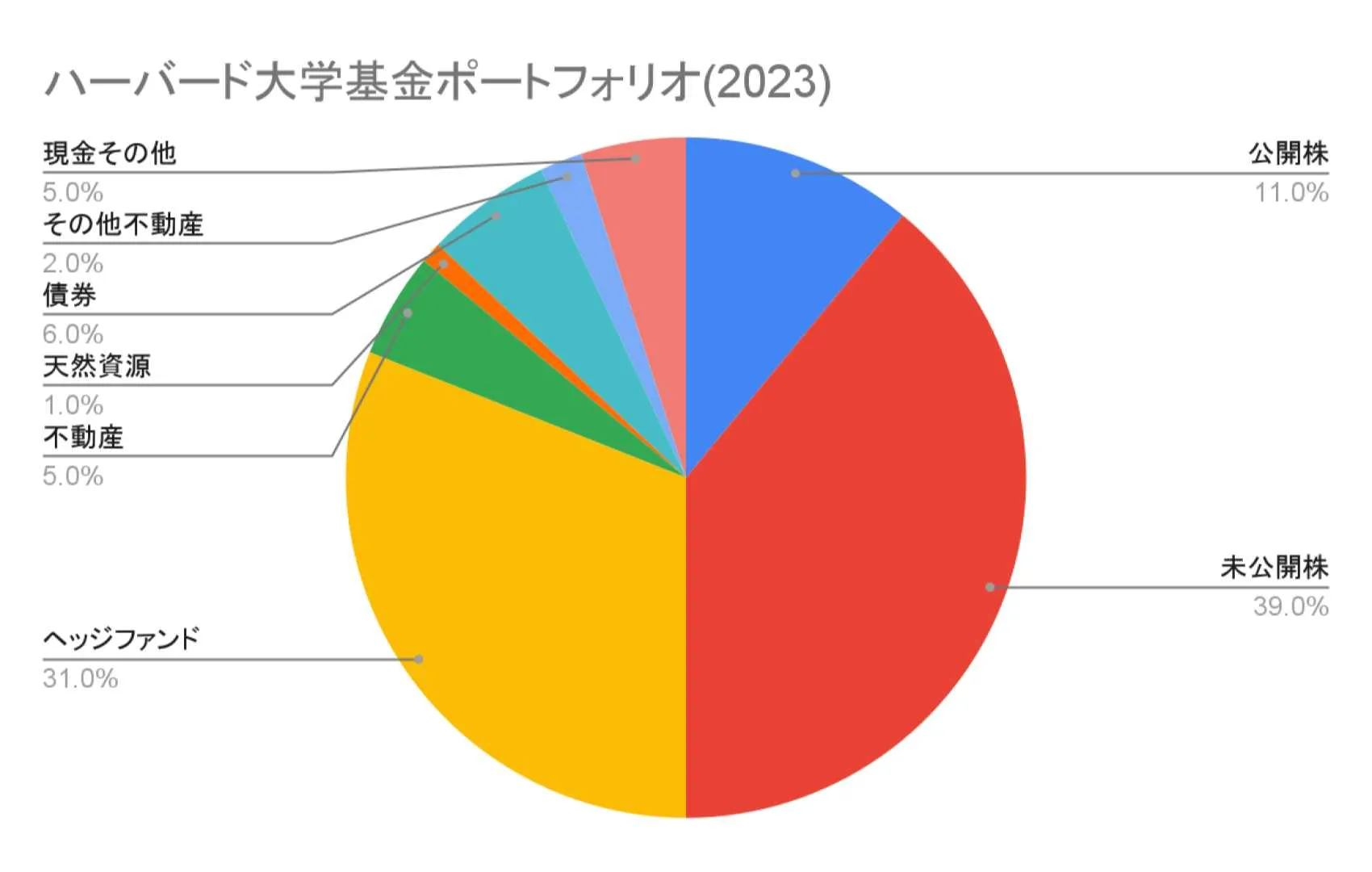

また、全米大学基金の中で評判の「ハーバード大学基金」のポートフォリオにも、ヘッジファンドが30%以上振り分けられています。

| 資産クラス | 出資割合 | リターン率 |

|---|---|---|

| 私募 | 34% | 77% |

| ヘッジファンド | 33% | 16% |

| 公開株式 | 14% | 50% |

| 現金 | 8% | ー |

| 不動産 | 5% | 13% |

| 債券 | 4% | 3% |

| 天然資源 | 1% | 1% |

| その他不動産 | 1% | 1% |

| 合計 | 100% | 34% |

(出典:Harvard Magazine)

個人で上記のような投資は難しいですが、ヘッジファンドや投資信託を使って近いポートフォリオを構成することは出来るでしょう。

運用で3000万円を1億に増やすための5つのポイント

ここでは、不確かな資産運用の安全性と確実性を少しでも高めるために、知っておくべき常識や投資のポイントを紹介します。

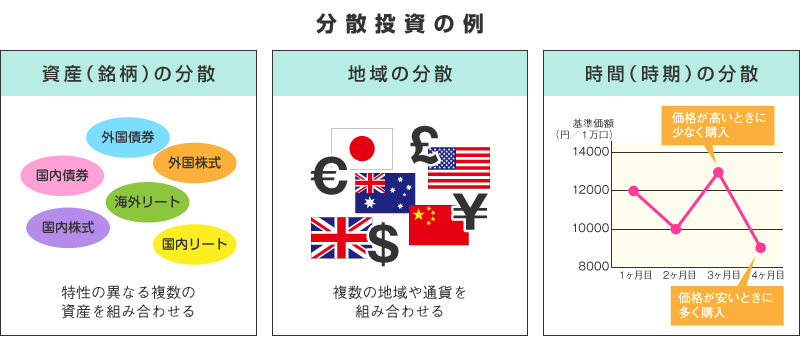

1. 3000万円のポートフォリオは「分散投資」で組む

先ほど3000万円を1億に増やすためポートフォリオ例を紹介した通り、ポートフォリオは「分散投資」を意識して組みましょう。

値動きの異なる資産や銘柄に広く分散しておくことで、一部の資産が下落や損失を受けても、他の資産の利益でカバーをすることができます。

分散投資のコツは「値動きや特性の異なる資産への振り分け」です。

値動きが似通った資産に分散してもリスク軽減は見込めないので、投資先の商品の特徴や値動きを整理しておきましょう。

2. 早めに運用を始めて長期的に資産形成を行う

早めに運用を始めて長期的に資産形成を行う事は、リスク低減し資産形成の確実性を高めることができます。

3000万円を10年強という比較的短期間で1億に増やすには年利10%程の高い利回りで運用行わなければなりません。

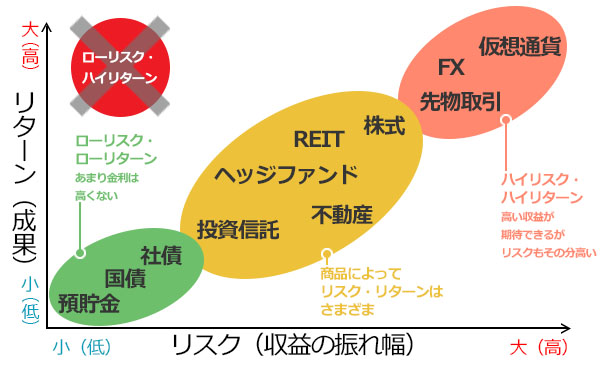

下図のように、高い利回りを目指すにはそれだけハイリスクを許容しなければならず、投資の難易度も高くなります。

一方、早め早めに運用を始めて目標期間額達成までの期間を長くできれば、リスクを抑えた安定的な資産形成を期待できます。

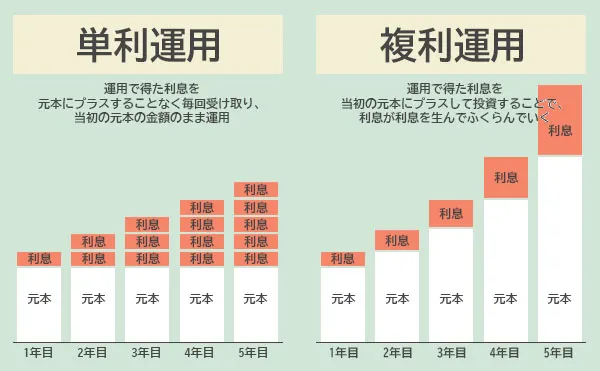

また投資で得た利益を引き出さず、再投資する「複利運用」を行えば、運用期間が長くなるほど投資効率が増し資産を伸ばしやすいです。

3. インフレ率を超える利回りでの運用を目指す

今ある貯金3000万円の資産価値を維持したい場合、インフレ上昇率以上の利回りで資産運用をする事を心がけましょう。

コロナウイルスのパンデミックやウクライナ侵攻の影響により、世界的にインフレが進んでおり消費者物価指数は2%代を維持しています。(関連ニュース:日経経済新聞)

現在の銀行の預貯金の金利は1%にも満たず、インフレにより貯金3000万円の資産価値の減少傾向です。

資産運用先を選ぶにあたり、必ずしも低リスク低リターン商品が安全ではないことを意識しておきましょう。

4. リスクの高すぎる運用方法を避ける

リスクの高すぎる運用方法は多大な損害につながるので、避けるようにしてください。

投資元本の損失に繋がるリスクとして代表的なリスクは以下の通りです。

- 価格変動リスク(投資対象の価格が変動)

- 信用リスク(投資対象が破綻)

- 流動性リスク(希望する価格で売買できない)

- カントリーリスク(投資対象の国の状況悪化)

- 金利リスク(金利変動による投資対象の価格変動)

- カレンシーリスク(為替変動による投資対象の価格変動)

- インフレリスク(物価上昇による実質価値の変動)

- オペレーションリスク(投資運用におけるミスや不正行為)

- レバレッジリスク(借入金を用いることによるリスク)

- 詐欺リスク(架空の投資対象へ投資)

貯金3000万円などの高額資金を運用する場合は、少しの値動きやミスによって大きな損失に繋がりかねません。

FXや仮想通貨などは特に価格変動リスクが非常に高いとして有名ですが、運用先ごとに上記リスクの度合いは大きく異なります。

安全な資産運用を目指すなら、運用商品をしっかり理解して、高リスク商品手を出さないなどの点を守って適切に取り組みましょう。

5. 損失がでてもすぐに資産運用を諦めない

3000万円を1億に増やすため最後のポイントは、資産運用を早々に諦めない事です。

資産運用を開始して間もない頃は成績が安定せず、含み損を抱えて精神的に辛くなることもあるでしょう。

そこで早々と投資を諦めてしまっては、これからの利益獲得の機会や損失を挽回するチャンスを自ら放棄してしまいす。

もし運用が難しいと考えるのであれば、ヘッジファンドなどのプロに任せられる投資先を選ぶことがおすすめです。

資産3000万円の運用に関するよくある質問

最後に、資産3000万円によく聞かれる以下3つの質問について紹介しますので、関心のある方は最後までお読みください。

3000万円の貯金があったら何年暮らせる?

総務省の家計調査報告と家計調査 家計収支編によると、現役世代と老後無職世帯の年間支出額は以下の通りでした。

| 現役世帯 | 老後無職世帯 | |||

|---|---|---|---|---|

| 世帯 | 単身 | 二人以上 | 単身 | 二人以上 |

| 年間支出(円) | 約294万 | 約488万 | 約185万 | 約365万 |

| 貯金3000万円あったら何年暮らせる | 約10年 | 約6年 | 約16年 | 約8年 |

結果、貯金3000万円があっても、長くても約16年、短いと約6年しか暮らすことができません。

3000万円という資金額は「安心して生活できるだけの金額ではない」と言えるでしょう。

資産3000万円で精神的余裕は得られる?

貯金3000万円の資産寿命は意外と短いのですが、「老後は年金も受け取れるから余裕だろう」と考える人もいるかと思います。

しかし、物価上昇に加え「人生100年時代」と言われる今、貯金が3000万円あっても精神的余裕のある暮らしを続けられる保証はありません。

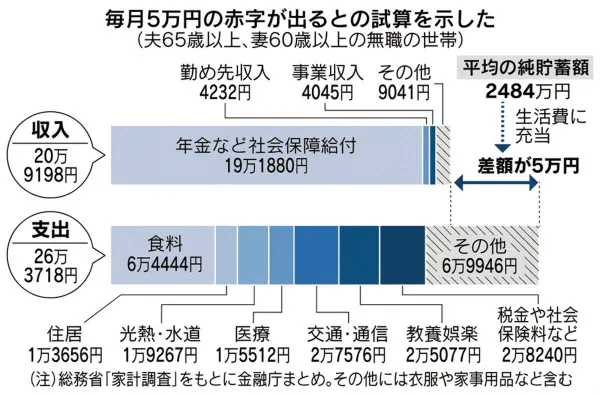

2019年にニュースで取り沙汰された「老後2000万円問題」を覚えているでしょうか?

「市場ワーキング・グループ」で報告されたもので、老後夫婦二人世帯が年金を受け取りながら生活した場合、老後30年間で別途約2000万円の貯蓄が必要になるという内容です。

収入と支出の差である不足額約5万円が毎月発生する場合には、20 年で約 1,300 万円、30 年で約 2,000 万円の取崩しが必要になる。

またコロナウイルスのパンデミックやロシアのウクライナ侵攻の影響により世界的インフレが起こっています。

今後の不足金は老後30年で2000万円を優に超えるとの試算も指摘されています。

資産3000万円で人生が変わる?早期リタイアやセミリタイアは可能?

早期リタイアの場合、貯金3000万円で余裕のある暮らしを続けるのは難しいと予想されます。

また、早期リタイア後に簡単な仕事を続けるセミリタイアでは、下表のようにある程度資産寿命を延ばすことが出来ます。

| 支出15万円程度/月 (年間180万円) | 支出25万円程度/月 (年間300万円) | 支出35万円程度/月 (年間420万円) | |

|---|---|---|---|

| 無収入 貯金3000万円を取り崩し生活 | 約16.6年 | 約10年 | 約7年 |

| 月5万円程度の収入+ 貯金3000万円を取り崩し生活 | 約25年 | 約12.5年 | 約8.3年 |

しかし、年齢を重ねれば病気にも掛かりやすくなりますし、体力的に仕事をいつまでも出来る保証はありません。

厚生年金月受取額が平均以下となるのは、48.0~53.9%程度。また月10万円に満たないのが22.7%。さらに月5万円未満は2.0%と、50人に1人の水準です(関連記事: 『【早見表】国民年金・厚生年金「年金月受取額」分布…〈令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況〉』 )。

引用:Yahooニュース

これらの状況を多角的かつ長期的な視点で勘案すると、セミリタイアであっても貯金3000万円では不安が残るでしょう。

3000万円を1億に増やす運用方法まとめ

本記事は、3000万円の運用に関連して以下の構成で解説をいたしました。

- 資産3000万円を保有する人達の割合

- 3000万円を1億に増やすには何年必要?運用利益シミュレーション

- 資産3000万円を1億に増やすおすすめ運用先7選

- 3000万円を1億に増やす運用ポートフォリオ例を紹介

- 運用で3000万円を1億に増やすための5つのポイント

- 資産3000万円の運用に関するよくある質問

意外だと思う人もいるかもしれませんが、3000万円というお金は余裕のある暮らしを送るには「少ない額」です。

しかし正しく運用することで、1億円にもなるポテンシャルを持った金額でもあります。