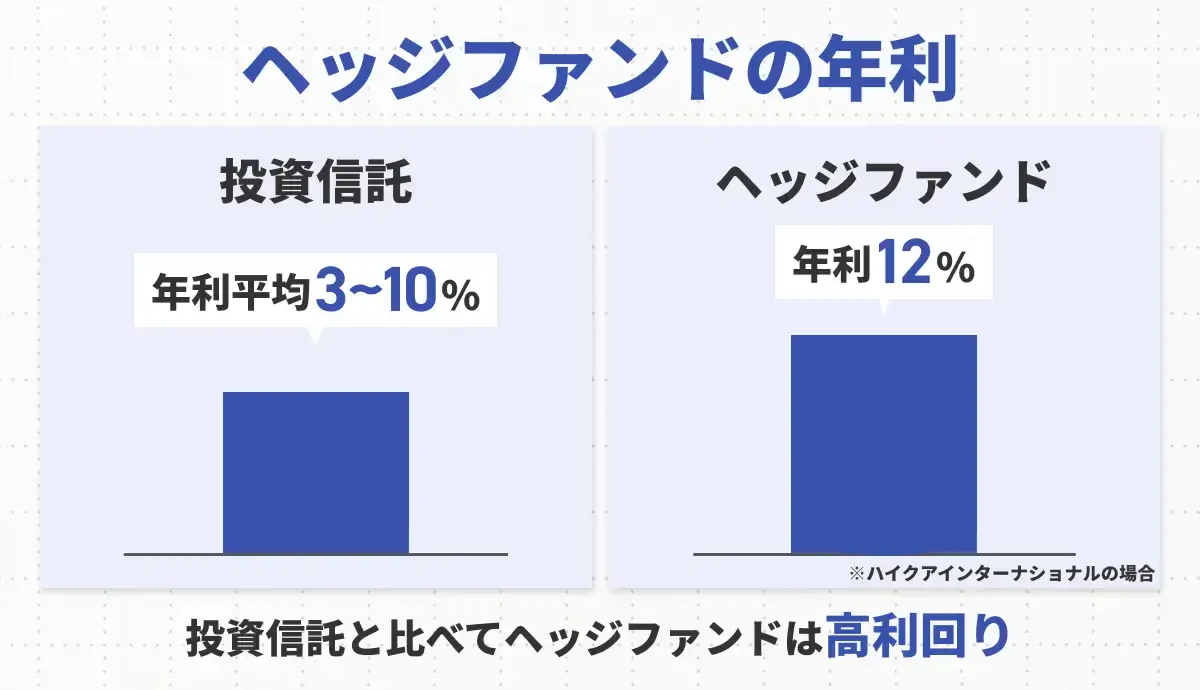

ヘッジファンドとは、投資のプロに出資して資産を運用してもらう方法で、投資信託などと比べて高利回りなので日本国内でも人気がでています。

この記事では日本で個人でも投資できるヘッジファンドランキングを20社比較していますが、特におすすめの3社を利回りや投資額から厳選しました。

| ハイクア インターナショナル | アクション | GFマネジメント | |

|---|---|---|---|

| 年利 | 12%(固定) | 17.35% 2024年度実績 | 過去平均29% ※ |

| おすすめ ポイント | 事業融資による堅実リターン 3か月毎に配当を受け取れる 代表や投資先企業の信頼性が高い | 複数戦略でリスクヘッジ 会社や代表の実態が明確 情報の公開度が高い | UBS、モルガンスタンレー 出身のファンドマネージャー 過去5年で277%の運用成績 中長期投資向けのヘッジファンド |

| 最低投資額 | 500万円 | 500万円 | 1000万円 (500万~相談可) |

| 無料相談 | 可能 | 可能 | 可能 |

| 公式サイト | こちら | こちら | こちら |

- ハイクアインターナショナル:

事業融資なので資産の安全性も高く、

年利12%固定で配当を受け取れる - アクション:投資顧問は元衆議院議員が務めており、近年の実績も高い

- GFマネジメント:

中長期的な資産運用に向いていて、基本的に最低投資額は1000万円

一方で、安全性や大損する可能性などのリスクがあるのではという点から、ヘッジファンドはおすすめしないという声もあるため注意が必要です。

迷った時には、多くのファンドで無料相談ができるので、金融庁のヘッジファンド調査を参考にしつつ投資前に細かくリスクなども確認しましょう。

この記事では、独自で調査した2025年最新のヘッジファンドランキングをはじめ、ヘッジファンド投資の注意点やアメリカなど海外のヘッジファンドおすすめも紹介します。

日本のおすすめヘッジファンドランキング|個人投資家も投資できる国内の運用会社を厳選!

日本で投資できる2026年最新のおすすめヘッジファンドランキングを、以下の表にまとめました。

| ファンド名 | 利回り | 主な特徴・戦略 | 最低投資額 |

|---|---|---|---|

1. ハイクアインター ナショナル | 年利12% (固定) | 事業融資による貸付利息 | 500万円 |

2. Action | 2024年度実績 : +17.35% | アクティビスト投資 多様な分散投資 | 500万円 |

3. GF Management | 過去5年平均 : 年利29% (+277%成長) | J-Prime戦略 (中長期投資) | 1000万円 ※500万円〜相談可 |

| 4. ヘッジファンド証券 | 設定来187% (2011年~11年間) | ヘッジファンド仲介 | 1000万円 |

| 5. ヘッジファンド ダイレクト | 平均年利10%超の ファンドを中心に紹介 | ヘッジファンド投資助言 | 2000万円 |

| 6. ベイビュー・ アセット・マネジメント | 年間利回り10%を目標 | 伝統資産からオルタナティブまで幅広く対応 | 非公開 |

| 7. 日本エンジェルズ・インベストメント | 非公開 | ベンチャー企業や事業への投資 | 5万円~100万円程 |

ヘッジファンドランキングの選定条件

- 私募ファンドであること(公募の投資信託やファンドラップは除外)

- 2024年3月末時点で、個人投資家の資産を運用していることが確認できたファンド

- 一般の個人投資家の出資にも門戸が開かれていること

- 最低投資額が5000万円以下であること

- 運用戦略やファンド内容が理解しやすいこと

- 極端なハイリスク運用を行っていないこと

- 過去の運用リターンが良好であること

- 一定の情報公開が行われており、ファンドの実態がある程度把握できること

※本ランキングには、自社でヘッジファンドを運用する会社のほか、投資一任で資産を運用する会社や、提携ファンドを紹介する仲介業者も一部含まれています。

ヘッジファンドというとアメリカや香港など世界各国含め海外の年収が高い富裕層向けファンドをイメージするかもしれませんが、日本にも運用実績のあるヘッジファンドは存在します。

ただし、日本のヘッジファンドの多くは最低でも数千万円~1億円以上の出資が必要で、主に機関投資家や超富裕層を対象とした運用が中心となっています。

その中で、個人投資家が実際に出資できるファンドはごくわずかであり、非常に限られた貴重な選択肢といえるでしょう。

本ランキングでは、実際に個人投資家の資産を受け入れている日本のヘッジファンドのうち、初心者にもおすすめのヘッジファンド7社を厳選して紹介します。

ランキング1位: ハイクアインターナショナル|海外への事業融資で利回り12%

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第1位は、年利12%の高配当とシンプルな事業融資型スキームが魅力のハイクアインターナショナルです。

| 公式サイト | ハイクアインターナショナル 公式サイト |

|---|---|

| 運用会社 | ハイクアイインターナショナル 合同会社 |

| 代表社員 | 梁榮徹 |

| 設立 | 2023年 (※SAKUO VIETNAM設立:2011年) |

| 投資対象 | ベトナム企業 (SAKUO VIETNAMへの事業融資) |

| 年間利回り | 年間利回り12% (3ヶ月ごとに3%の配当) |

| 配当の受取り | 3ヶ月ごとに受取、または再投資 |

| 投資対象者 | 個人・法人 |

| 最低投資額 | 500万円 |

| 投資方法 | 問い合わせ→オンライン面談または対面で相談 (無料) |

| おすすめ ポイント | ・事業融資による堅実なリターン ・年12%の安定した利回り ・3か月毎に(3%×年4回) 配当を受取可 ・6年で約2倍の資産形成が可能 |

ハイクア・インターナショナル(以下、ハイクア社)は、2023年に設立された日本のおすすめヘッジファンドです。

グループ会社のベトナムの日系企業 SAKUKO Vietnam(以下、SAKUKO社) に対する事業融資を通じて、投資家に年利12%の固定配当をする企業融資型ファンドを運用しています。

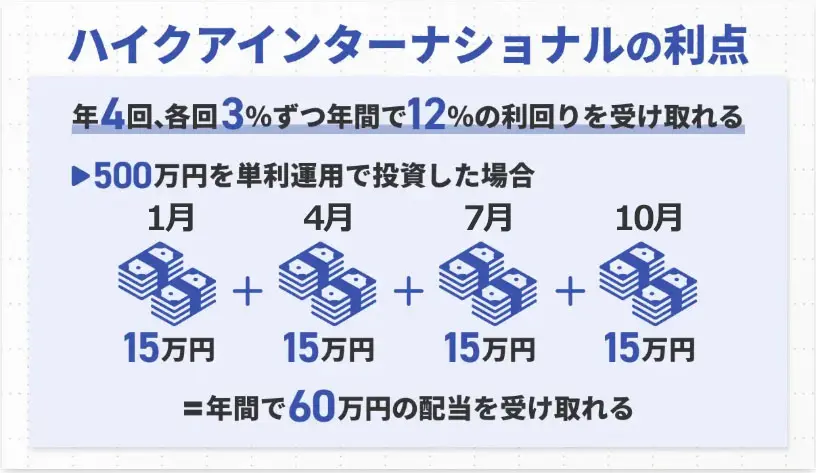

500万円投資すれば年間固定で60万円の配当

ハイクアの配当は年4回(1月、4月、7月、10月)に分けて支払われ、各回3%ずつ、年間で12%の利回りを受け取れます。

たとえば500万円を単利運用で投資すれば、3ヶ月ごとに15万円、年間で60万円の配当(税引前)を受け取ることが可能です。

運用から9年後には、投資額の倍以上を配当として受け取れたことになりますね。

| 投資後の年数 | 1年間の配当額 | 累計配当額 |

|---|---|---|

| 1年後 | 60万円 | 60万円 |

| 3年後 | 60万円 | 180万円 |

| 9年後 | 60万円 | 540万円 |

ちなみに複利で再投資をすれば、投資から約6年で資産を2倍にすることも可能です。

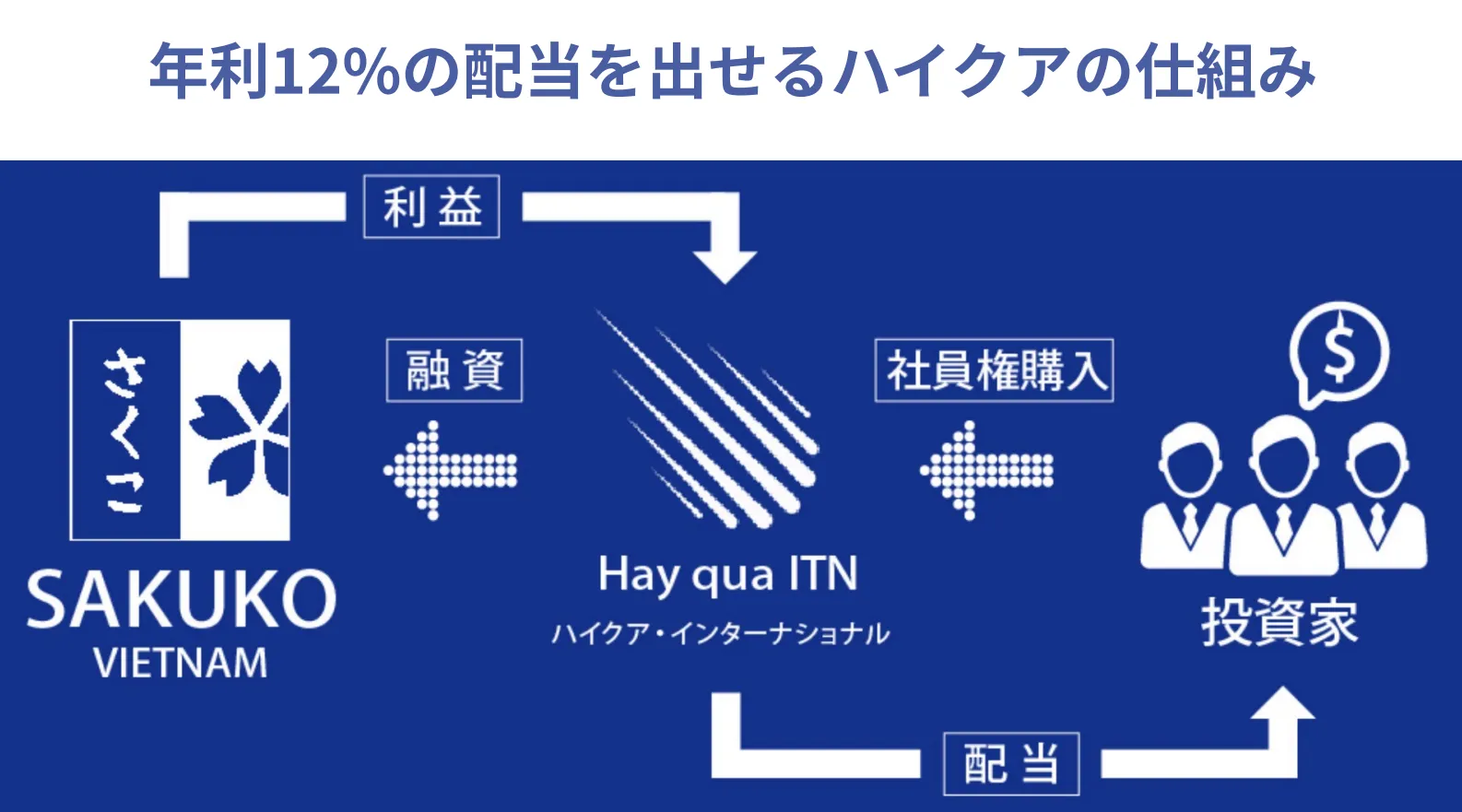

年利12%の配当を固定で出せる仕組み

ヘッジファンド投資の仕組みはシンプルで、投資家がハイクア社に出資し、ハイクア社がその資金をSAKUKO社に貸し付けます。

SAKUKO社は約定通りに利息をハイクア社に返済し、ハイクア社はその利息をもとに投資家へ配当を行うという流れです。

ベトナムは金利水準が高く、銀行からの借入には年10〜14%の金利がかかることもあるため、直接融資には高い需要があります。

ハイクアと融資先の信頼性

融資先であるSAKUKO社は、ベトナム国内で日本製品専門店35店舗、スイーツ店11店舗、ビジネスホテル2棟を展開し、年商は約25億円に達します。

また、2026年にはベトナムのUPCOM市場への上場を予定しており、さらなる事業拡大を進めています。

公式サイトには代表のあいさつも掲載されており、ハイクアへの思いも記載されているので読んでみるのもいいでしょう。

また、出資者向けに事業報告会も年2回実施されているので、ヘッジファンド投資後にはハイクアの動向を確認することができます。

他のヘッジファンドと比較した際のハイクアの優位性

- 運用方法は個人で選べる

単利(配当の受け取り)もしくは複利(再投資) - ロックアップなし

自分のタイミングで解約できる - 単利なら年利12%固定で配当を受け取れる

- 最低投資額は500万円から

ハイクア社への投資は最低投資額が500万円からと、一般的なヘッジファンドに比べて参加しやすく設計されています。

価格変動のない企業融資型のため、株式や債券よりも運用が読みやすく、資産の安全性も高めなので計画的な運用が可能です。

3カ月ごとの安定した配当や、新興国の成長性を取り入れたい方にも適した選択肢といえるでしょう。

ハイクア社では、公式サイトから無料の資料請求や個別相談が可能なので、まずは相談を通じて情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

\ まずは無料相談から /

公式サイト:https://hayqua-international.co.jp/

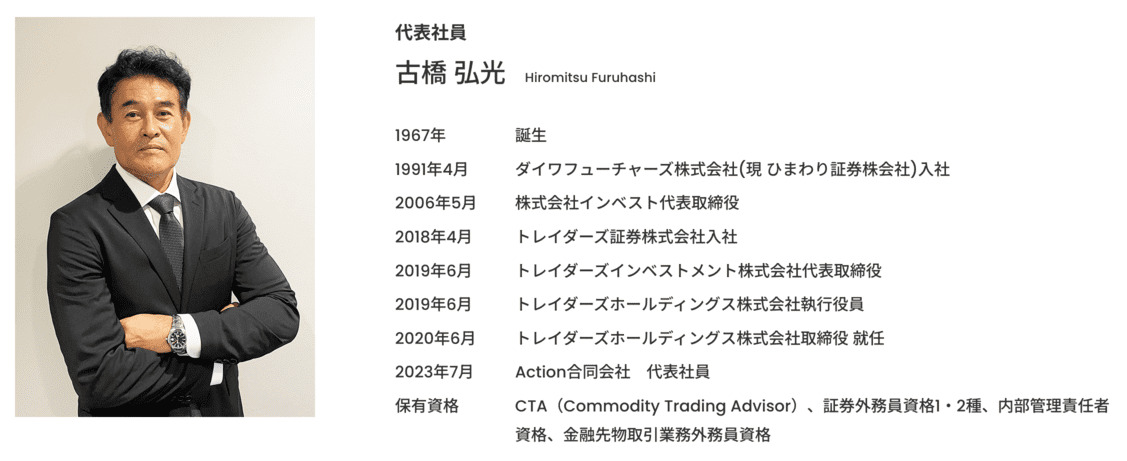

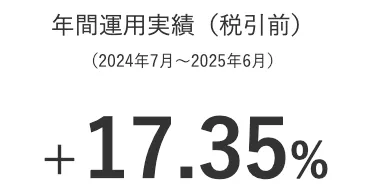

ランキング2位: アクション|トレイダーズインベストメント元代表取締役によるアクティビスト投資

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第2位は、実績公開の透明性と高いパフォーマンスが魅力のアクション(Action)です。

| 公式サイト | アクション公式サイト |

|---|---|

| 運用会社 | アクション合同会社 |

| 代表社員 | 古橋弘光 |

| 設立 | 2023年 |

| 投資対象 | ・事業への直接投資 ・バリュー株投資 |

| 年間利回り | 17.35% ※2024年7月〜2025年6月 |

| 利益の受取り | 下記選択が可能 ・決算時に配当として受け取る ・配当を再投資して元本を増やす |

| 投資対象者 | 個人・法人 |

| 最低投資額 | 500万円 |

| 投資方法 | 問い合わせ→オンラインまたは対面で相談 (無料) |

| おすすめ ポイント | ・トレイダーズインベストメント元代表取締役の古橋弘光氏がファンドマネージャーを務める ・2024年度は17.35%という実績を残す ・事業投資やWeb3事業、ファクタリングなど株以外にも分散投資 ・積極的なアクティビスト投資で直接的に会社の改善を行う ・会社や代表の実態が明確で信頼性のあるファンド |

Action合同会社(アクション社)は、トレイダーズインベストメント元代表取締役の古橋弘光氏がファンドマネージャーを務めるヘッジファンドです。

古橋氏はCTA(Commodity Trading Advisor)資格や商品先物取引や金融先物取引に関する豊富な実務経験を持ち、その専門性が運用の要となっています。

また、戦略顧問には、三菱銀行、ドイツ証券、UBS証券、メリルリンチ証券などを経て衆議院議員も務めた木内孝胤氏が参画しており、運用チームの厚みと信頼性が感じられます。

アクションが掲げる投資戦略は「ポートフォリオ投資戦略」「株式の成長投資戦略」「エンゲージメント・アクティビスト投資戦略」の三本柱です。

- ポートフォリオ投資戦略

- 株式の成長投資戦略

- エンゲージメント・アクティビスト投資戦略

特に特徴的なのは、多様な資産に分散投資を行うポートフォリオ投資戦略であり、株式や債券に加え、事業への貸付、ファクタリング、Web3事業など幅広い対象にアプローチしている点です。

また、同社はエンゲージメント・アクティビスト投資も積極的に取り入れています。

これは投資先企業の株式を一定割合取得し、経営に直接影響を与えることで企業価値を高め、株主利益の最大化を図る手法です。企業に対して直接的なアプローチが可能であるため、投資成功の確率を高められる点が大きな特徴となっています。

2024年度の年間成績は+17.35%と高いパフォーマンスを記録しており、安定性と収益性を両立していることが確認できます。四半期毎に詳細な実績を開示しており、透明性の高さは同業他社と比較しても際立っています。

最低投資額は500万円からと設定されており、ヘッジファンドとしては比較的低い金額でスタートできる点も魅力です。

公式サイトからは無料相談(オンライン面談にも対応)の予約が可能で、担当者との面談を通じて詳細情報を得ることができます。

\ 2024年度実績17.35% /

公式サイト:https://action-goudou.co.jp/

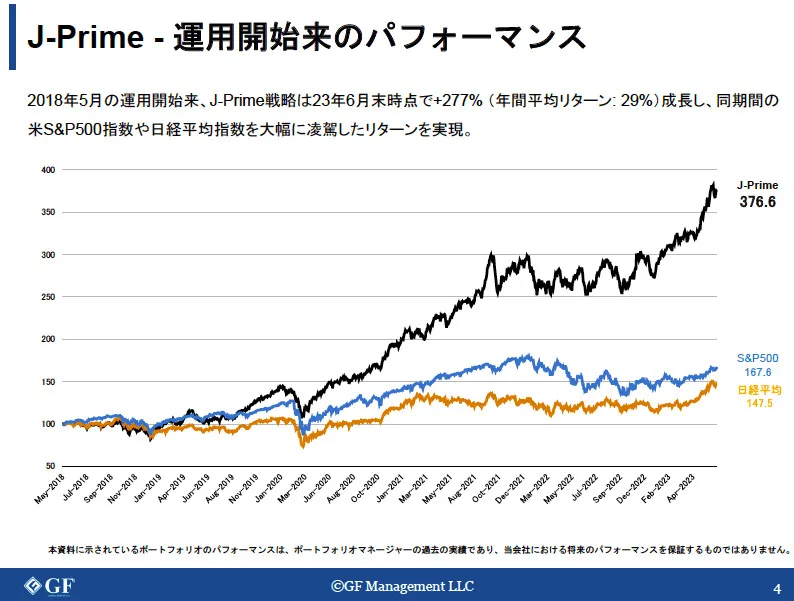

ランキング3位: GFマネジメント|日本の大型株で年間平均リターン29%

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第3位は、堅実な日本大型株を中長期で運用し、高い累積リターンを誇るGFマネジメントです。

| 公式サイト | GFマネジメント公式サイト |

|---|---|

| 運用会社 | GF Management合同会社 |

| 代表社員 | 椎名光太朗 |

| 設立 | 2023年 |

| 投資対象 | 日本大型株(J-Prime戦略) |

| 年間利回り | 過去平均29% ※設立前のファンドマネージャーの運用成績 |

| 最低投資額 | 1000万 (500万~相談可) |

| 投資方法 | 問い合わせ→オンラインまたは対面で相談(無料) |

| おすすめ ポイント | ・UBS、モルガン・スタンレー出身のファンドマネージャーが運用 ・年平均リターン29% ・過去5年で277%の運用成績 ・中〜長期投資向けのヘッジファンド |

GFマネジメントは、過去5年間の平均年間利回り29%、累積リターンでは実に277%という高い実績を残しているヘッジファンドです。

運用を担うファンドマネージャーは、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)で修士号を取得後、UBS証券やモルガン・スタンレー証券の投資銀行部門にて、日米・日欧間のクロスボーダーM&Aを担当。

その後、シンガポールのファミリーオフィスで株式運用を経験し、2018年に独立。その実力を買われ、現在はGFマネジメント合同会社にてポートフォリオ運用を統括しています。

同ファンドの最大の特徴は、「J-Prime戦略」と呼ばれる投資アプローチにあります。

これは日本の大型株や指数連動型ETFなどから厳選した20〜30銘柄を中長期(3〜5年)で保有し、企業の本質的価値と市場成長を捉えて利益を狙うものです。

銘柄選定は、「ビジネスの収益力と成長性」、「競合優位性」、そして「そもそもその市場自体が成長しているか」といった複数の基準に判断され、いずれか一つでも欠けている銘柄は除外されます。

この厳密なプロセスにより、日経平均やS&P500といった代表的なインデックスを大きく上回る成果をあげています。

とはいえ、運用期間中にマイナスリターンとなる年もないわけではなく、直近5年間のうち2回はマイナスとなっています。

ただし、短期的な値動きを受けながらも、最終的に5年で成長率277%(約4倍)という圧巻の成績を実現している点は、長期視点での投資において心強い要素だといえるでしょう。

投資金額は、500万円から相談可能と投資初心者でも比較的始めやすい設定となっています。

情報漏洩の観点から、公式サイトや一般公開されている資料では詳細な投資内容や保有銘柄については非公開となっていますが、無料の資料請求や個別面談を通じてより具体的な情報に触れることが可能です。

長期での成長を狙いたい方は、まずは公式サイトから問い合わせを行い、面談を通じて運用方針や戦略への理解を深めてみるとよいでしょう。

\ 日本の大型株で運用 /

公式サイト:https://gfmgmt-llc.com/

ランキング4位: ヘッジファンド証券|日本株運用ファンドへのプロ仲介を行う

おすすめのヘッジファンドランキング第4位にランクインしたのは、ヘッジファンド証券株式会社。

2010年設立の同社は、個人投資家向けにヘッジファンド投資の紹介・仲介を行う日本国内では数少ない証券会社です。

| 公式サイト | ヘッジファンド証券公式サイト |

|---|---|

| 運用会社 | ヘッジファンド証券株式会社 |

| 代表 | 植頭隆道 |

| 設立 | 2010年 |

| 投資対象 | 日本株 (マーケット・ニュートラル戦略) |

| 年間利回り | 設定来187% (2011年~11年間、2022年3月末時点) ※取扱いファンドが投資先としているファンドの過去の実績 ※ 成功報酬控除後の比率 |

| 最低投資額 | 1000万円 |

| 投資方法 | 問い合わせ→口座開設→詳細説明 |

| おすすめ ポイント | ・市場変動に左右されにくい運用スタイル ・長期にわたる+187%の累積リターン実績 ・強気相場では上昇分を取りこぼす場合もあるが、守りに強い運用スタイル |

ヘッジファンド証券の主な仲介先は「エピック・バリアント・ファンド」と呼ばれる日本株式ファンドで、割安株を買い、割高株を空売りする「マーケット・ニュートラル戦略」を採用している点が特徴です。

この手法は相場全体の値動きに左右されにくく、守りに強い運用スタイルとして評価されています。

実際、2011年の運用開始から2022年3月末の11年間で累積+187%という成果を上げており、長期的な安定性が数字にも表れています。

同ファンドの直近の運用リターンは以下の通りです。

| 2011年 | 9.00% |

|---|---|

| 2012年 | -14.07% |

| 2013年 | 53.66% |

| 2014年 | 20.28% |

| 2015年 | 7.35% |

| 2016年 | 5.55% |

| 2017年 | 6.45% |

| 2018年 | -14.76% |

| 2019年 | 23.35% |

| 2020年 | 17.49% |

年間成績を見ると2013年の+53.66%や2019年の+23.35%と大きなプラスを記録した年がある一方、2012年や2018年のようにマイナス10%を超える年もあるようです。

マーケット・ニュートラル戦略でも下落リスクを完全に排除できるわけではありませんが、全体としては着実に利益を積み上げてきた点が強みといえるでしょう。

同社の最低投資額は1,000万円からと高めに設定されており、投資ハードルはランキング1位~3位のファンドと比較するとやや高めです。

さらに仲介型の仕組みであるため、投資先ファンドの手数料に加えて仲介会社への費用も発生し、実質的なリターンは手数料控除後で判断する必要があります。

総合すると、ヘッジファンド証券は「相場変動に強く、安定性を重視する投資スタイル」を求める人に適しており、最低投資額の高さやリターン特性を理解したうえで検討するのが望ましいファンドといえます。

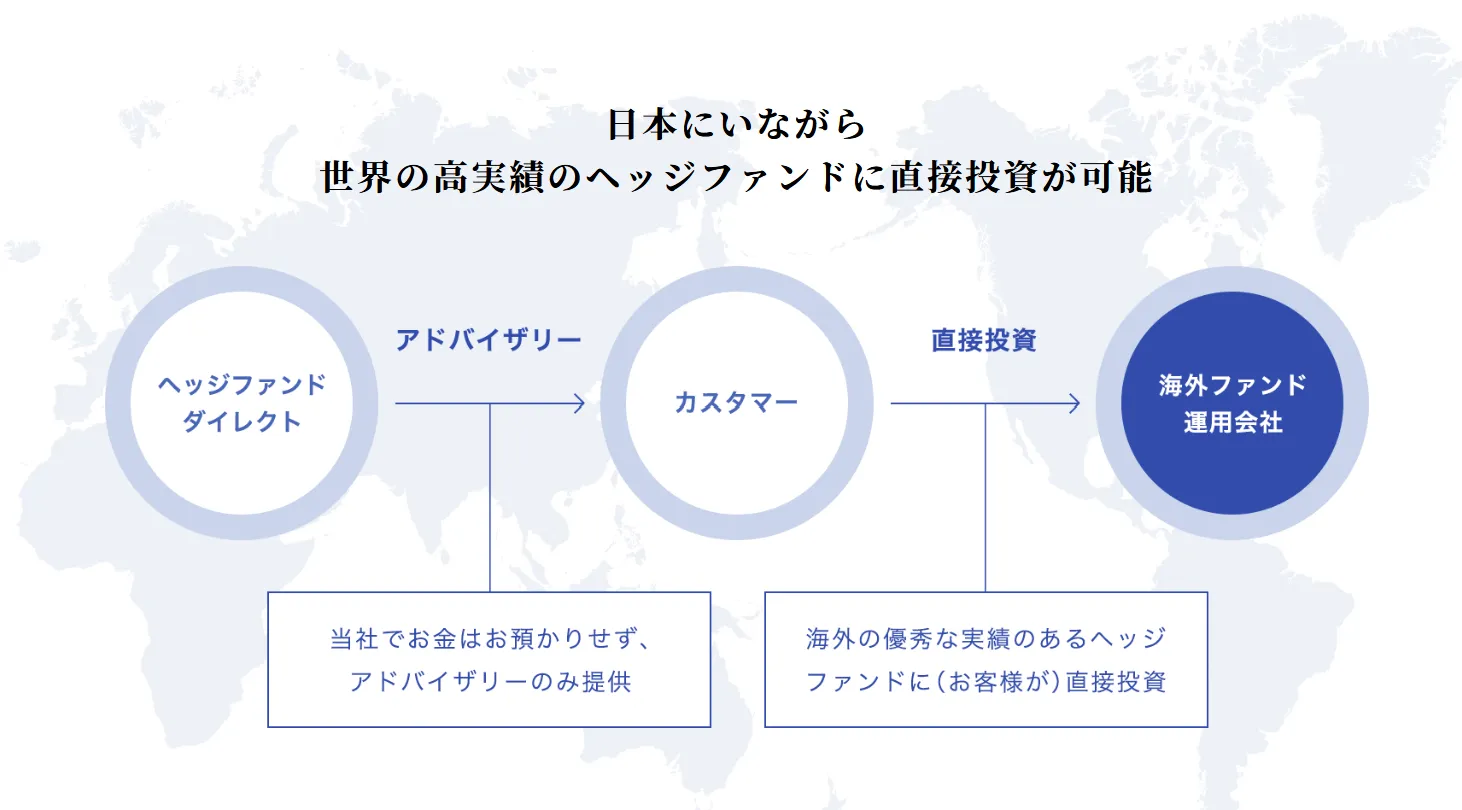

ランキング5位: ヘッジファンドダイレクト|海外ヘッジファンドに特化した投資助言会社

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第5位は、日本の個人投資家に向けて、海外ヘッジファンドへの投資をサポートする「ヘッジファンドダイレクト」です。

| 公式サイト | ヘッジファンドダイレクト公式サイト |

|---|---|

| 運用会社 | ヘッジファンドダイレクト株式会社 |

| 代表 | 高岡壮一郎 |

| 設立 | 2008年 |

| 事業内容 | ヘッジファンド投資助言事業 |

| 投資助言 契約額累計 | 1432億円(2024年12月末時点) |

| 最低投資額 | 2000万円 |

| 投資方法 | 公式サイトより問い合わせ |

| おすすめ ポイント | ・優良な海外ヘッジファンドに投資できる ・過去の実績として平均年利10%超のファンドを中心に紹介 ・投資後も継続的な情報提供と定期レポートで安心 ・紹介実績が豊富 |

同社は米国やシンガポール、イギリスなどの世界のヘッジファンドを専門に仲介を行っている会社で、代表の高岡壮一郎氏は「富裕層のためのヘッジファンド投資入門」や「富裕層のNo.1投資戦略」など富裕層向けの資産運用関連書籍でも有名です。

ヘッジファンドダイレクトの最大の特徴は、日本の個人投資家が直接投資することの難しい実績のある海外ヘッジファンドに、仲介を通じてアクセスできる点です。

世界の10万本以上のファンド情報をもとに、独自の基準で最適な投資先を選出し、第三者的な視点から最適なファンドを提案を受けることができます。

取り扱うファンドは非公開ながら、マルチストラテジー型、グローバルマクロ型、クオンツ戦略、イベントドリブンなど様々で、市場全体の動きに依存せず、世界経済の成長を取り込むことが可能な点も、魅力の一つと言えるでしょう。

一方で、最低投資額は2000万円からと投資ハードルはやや高めです。また、海外籍ファンドは為替リスクの影響を受けることに加え、手数料体系が国内ファンドに比べて複雑な場合もあり、実質的な利回りを見極めるには慎重さが求められます。

| サービス利用料 | 初年度:初期費用3%(投資予定金額に対して/税抜) 2年目以降:継続手数料0.9%/年 3年未満にファンドを変更する際の助言料:投資予定金額の3.0%(税抜) |

|---|---|

| 行政書士費用 | 15,000円〜 |

| 海外送金手数料 | 5,000円前後(送金先・銀行等により異なる) |

| ファンド側の報酬 | 管理報酬:2%前後/年 成功報酬:運用益に応じて20~40%/年 |

| 解約時手数料 | 取得日から1年未満:契約解除直前の評価額の3%(税抜) 取得日から2年未満:契約解除直前の評価額の2%(税抜) 取得日から3年未満:契約解除直前の評価額の1%(税抜) 海外からの送金手数料:5,000円前後(送金先・銀行等により異なる) |

総じて、ヘッジファンドダイレクトは「一定の資金規模とリスク許容度を備え、海外の多様な運用戦略に関心のある方」にとって、検討に値する選択肢といえるでしょう。

ランキング6位: ベイビューアセットマネジメント|日本最大の独立系ヘッジファンド

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第6位は、日本国内の独立系運用会社では最大級の規模を誇り、年金基金や機関投資家向けに本格的な資産運用サービスを提供している「ベイビューアセットマネジメント株式会社」です。

| 公式サイト | ベイビューアセットマネジメント公式サイト |

|---|---|

| 運用会社 | ベイビューアセットマネジメント株式会社 |

| 代表 | 八木健 |

| 設立 | 1998年 |

| 投資対象 | ・日本株式/米国株式/グローバル株式 ・債券 ・マルチアセット ・プライベートエクイティ/プライベートデットなど |

| 年間利回り | 年間利回り10%を目標とした運用(償還前のファンド利回りは基本非公開) (例:「Bayview日本株式ロングショート」は設定来の年率0.46%) (例:「USマイクロキャップ株式」は設定来の年率11.9%) |

| 最低投資額 | 私募ファンドの最低投資額は非公開 |

| 投資方法 | 問い合わせ |

| おすすめ ポイント | ・顔が見える運用が安心 ・運用歴20年以上で金融商品取引業者にも登録がある ・自社運用ファンドや海外他社運用ファンドなど、多数の商品から選べる |

ベイビューアセットマネジメントは株式・債券・マルチアセット・プライベートアセット(未公開株)など、幅広い資産クラスに対応した商品を提供しており、運用戦略もロング・ショート、クオンツ、スマートベータ、ベンチャーキャピタル型と多岐にわたります。

運用商品一覧

運用商品一覧

現在運用が続いているファンドの運用成績は非公表であり、取り扱い商品も多数あるので一口には言えませんが、例として同社が取り扱う株式型ファンドの一部では年率10%超のリターンを目指す運用方針が設定されています。

ただし、実際のパフォーマンスは年によってばらつきがあり、プラス10%を超える年もあれば、マイナスに転じるケースもあるようです。

そのため同社への出資を検討する際には、これら私募ファンドの戦略や対象資産、過去の市場環境と運用実績など、直接問い合わせのうえ十分な情報収集を行うことが望ましいでしょう。

なお、ベイビューは私募ファンドのほかに、2022年4月から個人投資家でも購入可能な公募投資信託「グローバル・サプライチェーン:愛称「賢者の設計」」の運用も開始しました。

このファンドは、世界の大手企業(例:フォーチュン・グローバル500に名を連ねる企業など)が支払いを約束した売掛債権(未回収の請求書)を短期間買い取り、回収されるまでの期間に一定の利回りを得る仕組みです。

最低投資金額は100万円、信託報酬は1.218%と、一般の投資信託と比べると高めに設定されています。

ランキング7位. 日本エンジェルズ・インベストメント株式会社|ベンチャー・事業ファンドを運用

ランキング7位に紹介するのは、2000年設立の日本エンジェルズ・インベストメント株式会社(NAIC)です。

| 公式サイト | 日本エンジェルズ・インベストメント公式サイト |

|---|---|

| 運用会社 | 日本エンジェルズ・インベストメント株式会社 |

| 代表 | 若井眞 |

| 設立 | 2000年 |

| 投資対象 | ・ベンチャー企業のエクイティ ・多様な業界のプロジェクト (将来的には、新興市場の株式 /クレジット/リアルアセット/FX等) |

| 年間利回り | 非公開 |

| 最低投資額 | 5万円~100万円 (ファンドによって異なる) |

| 投資方法 | 問い合わせ ※ただし現在募集中のファンドなし |

| おすすめ ポイント | ・多様な投資スキーム ・少額からの参加が可能 |

NAICは、創業以来「ベンチャーへのエクイティ投資を通じた新産業育成」に注力してきた、国内でも数少ないエンジェル投資のパイオニアです。

NAICが運用するファンドは、スタートアップを支援する「ベンチャーファンド」と、既存事業の成長を狙う「事業ファンド」に分かれています。

過去の出資実績には、ウェブリオ(オンライン辞書Weblio)、AITalkのエーアイ株式会社(高品質音声合成エンジン)、ハリーズ(製造装置メーカー)など、業界横断的なベンチャー企業が含まれ、広義な産業支援へ挑戦してきた歩みが見て取れます。

ただし、スタートアップ投資である以上、元本保証がなく、流動性も低い点には留意が必要です。プロジェクトによっては契約期間が数年から数十年におよぶものもあり、長期的視野での資産配分の一部として検討するのが現実的といえます。

現在は新規出資の募集が行われていないものの、今後のファンド募集に興味のある方は、NAICの公式ホームページを定期的にチェックするとよいでしょう。

以上、2025年最新の個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング7選を解説しました。

どのヘッジファンドが向いているかは、投資家の趣向やリスク許容度、投資目標などによって異なるため、なるべく複数のファンドに資料請求や問い合わせを行い、直接話を聞いたうえで、自分に合った投資先を選ぶことが大切です。

ヘッジファンドは情報が限られている分、「自分から動いて情報を得る姿勢」が成功への第一歩といえるでしょう。

個人投資はできないが知っておきたい日本国内のヘッジファンドランキング一覧

日本国内には多くの機関投資家向け私募ヘッジファンドが存在します。

原則として富裕層や法人などを対象にしていて、個人がアクセスすることは一般的に難しいものの、プライベートバンクや証券会社経由で関わるケースもあります。

以下に、日本国内で存在感を示すおすすめの機関投資家向け私募ヘッジファンドランキングを一覧でまとめました。

| ファンド名 | 特徴・戦略 |

|---|---|

| スパークス・ アセット・マネジメント | 日本最大級の独立系。日本株アクティブ/ロングショート戦略で機関投資家から高評価。 |

| シンプレクス・アセット・マネジメント | 機関投資家向け老舗ヘッジファンド。市場中立型戦略など。 |

| タワー投資顧問 | オルタナティブ投資に特化した国内独立系投資顧問会社。 |

| ストラテジック キャピタル | 企業価値向上を目的としたアクティビスト戦略で知られる。 |

| エピック・ パートナーズ | 割安株のロング、割高株のショートによるマーケット・ニュートラル運用。 |

| アズカル・ アセットマネジメント | 非対称性投資のヘッジファンド。アメリカ証券化債券、インド市場、ベンチャー企業への投資。 |

| 暁翔キャピタル | 日本の中小型株に対するロング・ショート戦略。 |

| アリシオン・キャピタル・マネジメント | ロングショート/ マルチストラテジー戦略。 |

| アーカス・ インベストメント | 日本株の ロング・ショート戦略。 |

| キャプラ・インベストメント・マネジメント | レラティブ・バリュー/クライシス・アルファなどの多角的戦略。 |

| GCIアセット・ マネジメント | クオンツベースのマルチストラテジー型。 |

| サムライ・キャピタル | 不動産を中心としたファンドを組成。 |

| ハヤテ インベストメント | 日本株 (ベンチャー、中小型企業など) |

これらのおすすめヘッジファンドは、一般的な個人投資家が直接出資するには高額な資産や専門的な経路が必要となるケースがほとんどです。

しかし、ヘッジファンドの動向や運用方針は、戦略的な特徴や市場全体の動き、プロの投資家の視点を知る上でも参考になります。

実際にヘッジファンドに出資するかどうかに関わらず、こうした情報に触れておくことは個人投資家としての視野を広げる上でも有効でしょう。

ヘッジファンドに関する基礎知識を初心者向けに解説

実際にヘッジファンドで資産運用をしたいと思った際には、うまく利回りを出したりリスクを回避するために基礎知識を知っておく必要があります。

ヘッジファンドの仕組みや投資信託との違いなど、投資判断の前に知っておきたい基礎知識を初心者でもわかるよう解説しましょう。

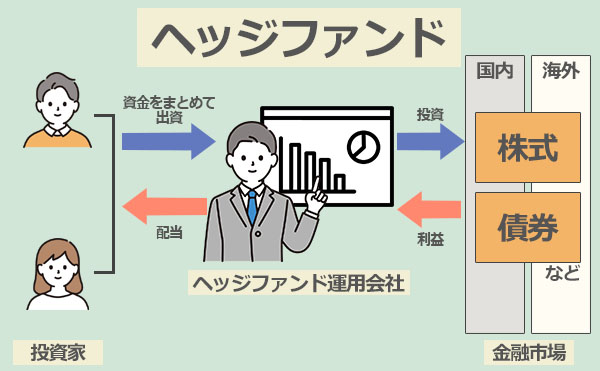

ヘッジファンドとは?仕組みと特徴

ヘッジファンドとは、少人数の投資家から私募形式で資金を集め、柔軟な運用戦略によって絶対的なリターンの獲得を目指すファンドのことです。

預かり資産は投資能力に長けたヘッジファンドマネージャーが代わりに運用、運用で得た利益を投資家へ還元する仕組みです。

ヘッジファンドの運用対象は株式や債券に限らず、不動産、為替、デリバティブなど幅広く、空売り(ショート)やレバレッジ、裁定取引などの手法も用いられます。

運用の自由度が高く、市場の上昇・下落に関わらず収益を狙える一方で、情報開示が限定的で、リスクの把握やファンド内容の理解が難しいという面もあります。

ヘッジファンドは機関投資家や富裕層を主な対象としてきましたが、近年では個人投資家向けの私募ファンドも登場しており、分散投資の一環として人気です。

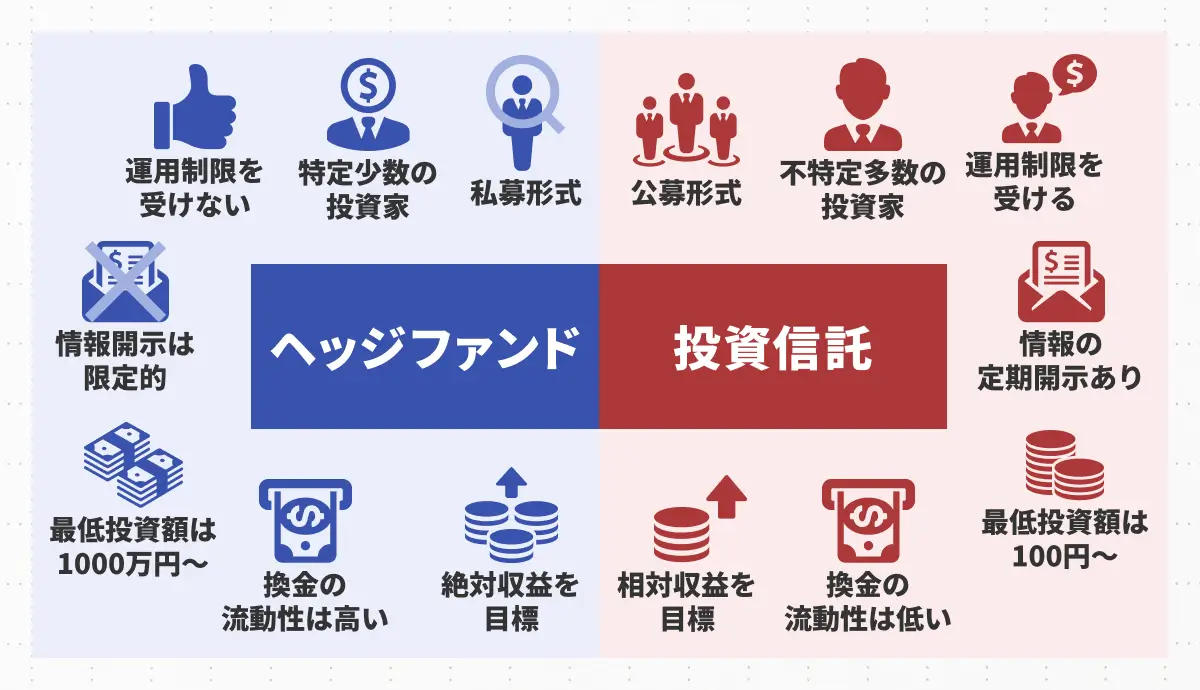

ヘッジファンドと投資信託の違い

ヘッジファンドと投資信託はどちらも「資金を集めて運用する」仕組みですが、運用戦略・リスク・手数料などに大きな違いがあります。

| ヘッジファンド | 投資信託 | |

|---|---|---|

| 募集形式 | 私募形式 | 公募形式 |

| 投資家の層 | 機関投資家や富裕層などの 限られた人数の投資家 | 不特定多数の一般投資家 |

| 運用の自由度 | 高い (空売り・レバレッジ・ 多資産投資) | 限定的 (伝統的資産に限定) |

| 想定リターン | 市場平均を超える高リターン志向 | 市場平均程度のリターンを目指す設計が多い |

| 収益目標 | 絶対収益を目標として、相場環境に関わらず収益を狙う | 相対収益を目標とするため ベンチマーク指標を上回れば良い |

| 運用制限 | 金融庁から厳しい制限を受けない | 金融庁から厳しい制限を受ける |

| 手数料率 | 成功報酬型 (運用益に連動) +管理手数料 | 信託報酬中心 (固定) |

| 流動性 | 低め (ファンドによる) | 高い(原則いつでも換金可能) |

| 最低投資額 | 1000万円~と高額 | 100円~と少額 |

| 情報開示 | 限定的 (レポート・開示義務が少ない) | 定期開示あり (目論見書・運用報告書など) |

1. 募集形式の違い

投資信託は「公募形式」で販売されており、誰でも証券会社や銀行を通じて少額から手軽に購入できるのが特徴です。

一方、ヘッジファンドは「私募形式」で募集され、一定以上の資産や投資経験を持つ適格投資家や富裕層、機関投資家などに限定されるのが一般的です。

限られた数の投資から資金を集めるという構造から、投資者あたりの再投資額は1000万円~数億円と高額になります。

2. 運用戦略の自由度

投資信託は、金融庁の規制のもとで運用されており、空売りやレバレッジといった値動きの大きい手法は原則として認められておらず、主に株式や債券などの伝統的な資産に分散投資する低リスク志向の運用手法が採られています。

一方、ヘッジファンドは、マクロ戦略・ロングショート・デリバティブ取引など、柔軟かつ高度な運用手法を駆使して、高いリターンを追求します。

相場の上昇・下落にかかわらず収益を狙える戦略的自由度の高さが、ヘッジファンドの最大の強みです。

3. 情報開示と透明性

投資信託は、金融庁の規定に基づいて定期的に目論見書・運用報告書・月次レポートなどが公開され、透明性の高い運用が行われます。

一方、ヘッジファンドは情報開示が限定的で、投資家自身が理解し判断する必要があります。

4. リターンとリスクの違い

投資信託の収益目標は相対収益といわれており、TOPIX(東証株価指数)や日経平均株価などの市場平均に近い安定的なリターンを目指すことを目標にしています。

一方のヘッジファンドは、相場状況に関係なくプラスのリターン(絶対収益)を狙うことを目的としています。

株式や債券にとどまらず、金・先物・デリバティブなど多様な資産に投資し、空売りやレバレッジといった戦略を駆使することで、上昇相場だけでなく下落相場でも柔軟に利益を狙います。

その分、運用リスクや戦略の複雑さも高くなる場合があり、投資判断にはより高度な知識が求められます。

5. 手数料体系の違い

投資信託では、主に以下の3つのタイミングで手数料が発生します。

- 購入時(購入手数料)

- 運用中(信託報酬)

- 解約時(信託財産留保額)

一方、ヘッジファンドでは運用中の「基本報酬」に加えて、利益が出た場合にのみ発生する「成功報酬」が大きな特徴です。

この成果連動型の報酬体系により、運用者のインセンティブが高まり、投資家と同じ方向を向いた運用がなされやすい仕組みになっています。

| 投資信託 | ヘッジファンド | |

| 購入手数料 | 購入価格の1~3% | ー |

|---|---|---|

| 信託報酬 (基本報酬) | 運用中の純総資産額の年率0.5~2% | 運用残高に対し、年率1~2%が運用手数料として発生 |

| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額の0.1%~0.3% | ー |

| 成功報酬 | ー | 運用で出た利益に対して10~20% |

6. 流動性・換金性の違い

投資信託は通常、毎営業日に換金できる高い流動性があります。

一方、ヘッジファンドは四半期や年1回など、解約できるタイミングが限定されるケースが多く、ファンドによっては資金拘束期間が長くなることもあります。

7. 情報開示の違い

投資信託では、目論見書や月次レポートなどを通じて、運用方針や投資銘柄、運用実績といった情報が定期的に公開されます。

投資家はこうした情報をもとに、納得のいく判断がしやすいという利点があります。

一方でヘッジファンドは、情報開示に積極的ではないのが一般的です。

運用戦略の詳細を公開すると、競合ファンドに模倣されるリスクがあるためです。

特に独自戦略を武器にしているファンドほどその傾向は顕著なので、ヘッジファンドに投資をする際は、先方に問い合わせをして具体的な運用方針の認識合わせをする必要があります。

初心者が検討しやすいおすすめヘッジファンドはこちら!

| ハイクア インターナショナル | アクション | GFマネジメント | |

|---|---|---|---|

| 年利 | 12%(固定) | 17.35% 2024年度実績 | 過去平均29% ※ |

| おすすめ ポイント | 事業融資による堅実リターン 年12%の安定した利回り 3か月毎に配当を受け取れる 代表や投資先企業の信頼性が高い | 毎月安定したリターン 2024年度の実績は+17.35% 複数戦略でリスクヘッジ 会社や代表の実態が明確 情報の公開度が高い | UBS、モルガンスタンレー 出身のファンドマネージャー 年平均リターン29% 過去5年で277%の運用成績 中長期投資向けのヘッジファンド |

| 最低投資額 | 500万円 | 500万円 | 1000万円 (500万~相談可) |

| 無料相談 | 可能 | 可能 | 可能 |

| 問い合わせ | こちら | こちら | こちら |

ヘッジファンドの歴史と最新のヘッジファンド市場動向

ヘッジファンドの歴史は所説あるのですが、1949年に社会学者のアルフレッド・ジョーンズという人が設立したファンドが起源といわれています。

富裕層の資産を減らさないことを目的とし、「市場の下落リスクをヘッジしながら収益を狙う」という考え方のもとに運用されています。

ファンド組成当時から、成果報酬・レバレッジ・ショートの活用など、現在のヘッジファンドの基盤になる運営体制を行っていました。

- 1949年

米国の社会学者のアルフレッド・ウィンスロー・ジョーンズ氏によって初のヘッジファンド設立。 - 1960年代

その高パフォーマンスが経済紙にて紹介され、それ以降多くのヘッジファンドが組成された。その中にはジョージ・ソロス設立の「クォンタム・ファンド」もある。 - 1970年代

米株式の低迷により相当数のファンドが廃業を余儀なくされる。 - 1980~90年代

1980年代にヘッジファンドは大飛躍期を迎える。例えばジュリアン・ロバートソン氏の「Tigerファンド」やジョージ・ソロスの「Quantumファンド」などのファンドは年40%近い利回りを記録。1990年代にはインターネット・バブルにより多くの関心を集め、その後の10年間は新たな投資戦略を使うヘッジファンドが出現。 - 2000年代

2008年の金融危機では多くのヘッジファンドが解約に追いやられ、その人気も運用資産も激減したが、その後2011年にかけて運用資産の総額は後に上昇に転じた。

過去の経済動向にあわせて、ヘッジファンドの人気や運用手法、成績も変化してきました。

現在では、AIやアルゴリズムを活用した最先端の戦略を採用するファンドや、世界中の資産に分散投資するグローバルヘッジファンドが増加。

直近の2022年にはインフレ加速や利上げ、ロシアのウクライナ侵攻などで金融市場が混乱し、世界のヘッジファンドにとって2008年以来最悪の年といわれました。

それでもヘッジファンドの運用資産総額は約4兆6,000億ドル(約670兆円)に達しています。

日本ではまだ数は限られるものの、私募形式で個人投資家にも門戸を開くヘッジファンドが少しずつ登場し始めています。

「貯蓄から投資へ」という流れの中で、今後は日本国内のヘッジファンド市場の裾野がさらに広がることが期待されます。

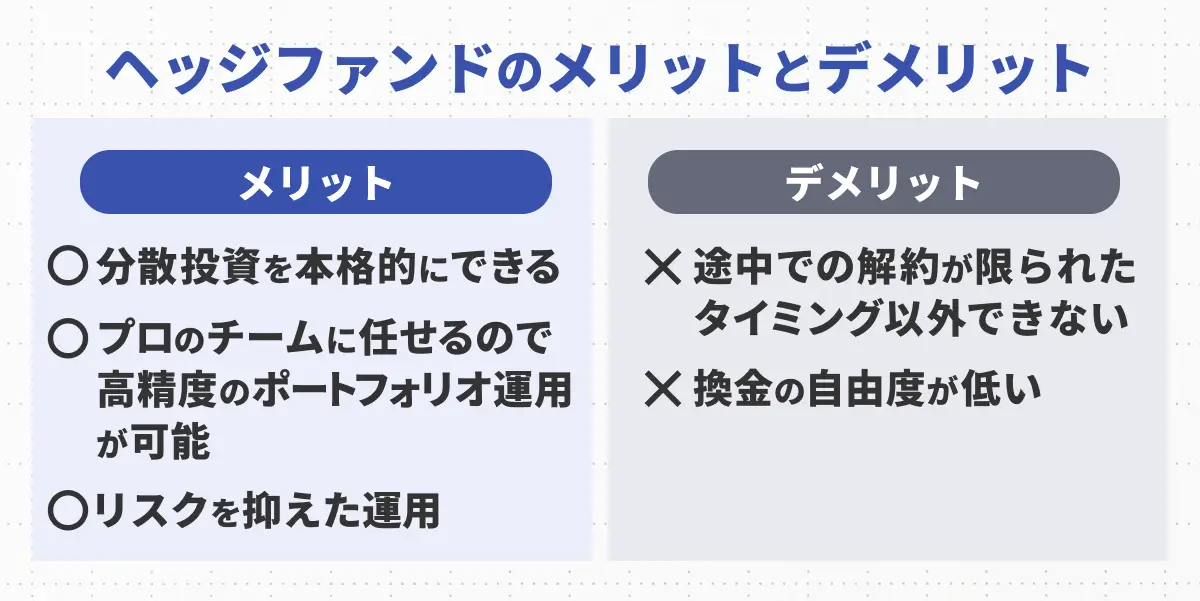

ヘッジファンドのメリットとデメリット

ヘッジファンドで資産運用する際の、主なメリットとデメリットを簡潔に整理します。

ヘッジファンドのメリット

- 分散投資を本格的にできる

- プロのチームに任せるのでポートフォリオが高精度

- リスクを抑えた運用をしてくれる

ヘッジファンドの魅力のひとつは、多額の資金をプロに任せることで、手間をかけずに本格的な分散投資が実現できる点です。

特に1000万円を超えるような高額資金を、何十種類もの金融商品に自分で分散投資しようとすれば、相当な労力と投資センスが求められます。

その点ヘッジファンドでは、投資経験に長けた運用チームが、株式や債券といった資産に加え、不動産・金・デリバティブなど幅広い金融商品を対象に戦略的かつ柔軟に運用します。

投資先の調査・分析も専門スタッフがチームで行うため、個人では難しい高精度のポートフォリオ運用が可能です。

そのため、投資初心者であっても、プロの知見とノウハウを活用しながら、リスクを抑えた効率的な資産運用が期待できます。

ヘッジファンドのデメリット

- 途中での解約が限られたタイミング以外できない

- 換金の自由度が低い

一方で、解約や換金の自由度が低い点には注意が必要です。

多くのヘッジファンドでは、四半期ごとや年に1〜2回といった限られたタイミングでしか解約できない場合があり、急な資金ニーズに対応しづらいのがデメリットのひとつです。

しかし、これは高い利回りを安定して狙うための仕組みでもあります。

高額な資金を運用するヘッジファンドでは、自由解約を認めてしまうと途中売却が必要になり、パフォーマンス低下や戦略の崩壊につながります。

あらかじめ解約期間を設定することで運用資金を安定して確保し、不利なタイミングでの売却を避けられるため、長期的な利回り向上にもつながるのです。

また、近年は紹介した「ハイクア・インターナショナル」などのように、いつでも解約できる条件を設けているファンドも登場しています。

こうした制約と利回りのバランスを理解し、自分の投資スタイルに合ったファンドを選ぶことが重要です。

ヘッジファンド投資がおすすめな人・おすすめしない人の特徴

資産運用先としてヘッジファンドが向いている人、ヘッジファンド投資をおすすめしない人の特徴を以下にまとめました。

ヘッジファンドがおすすめな人

- 年収が高く1000万円以上の余裕資金を持っているが、

自分での運用に自信がない人 - 投資の基礎知識はあるが、

運用の実践に時間を割けない人 - プロに任せて効率よく分散運用したい人

- 長期運用を前提に考えられる人

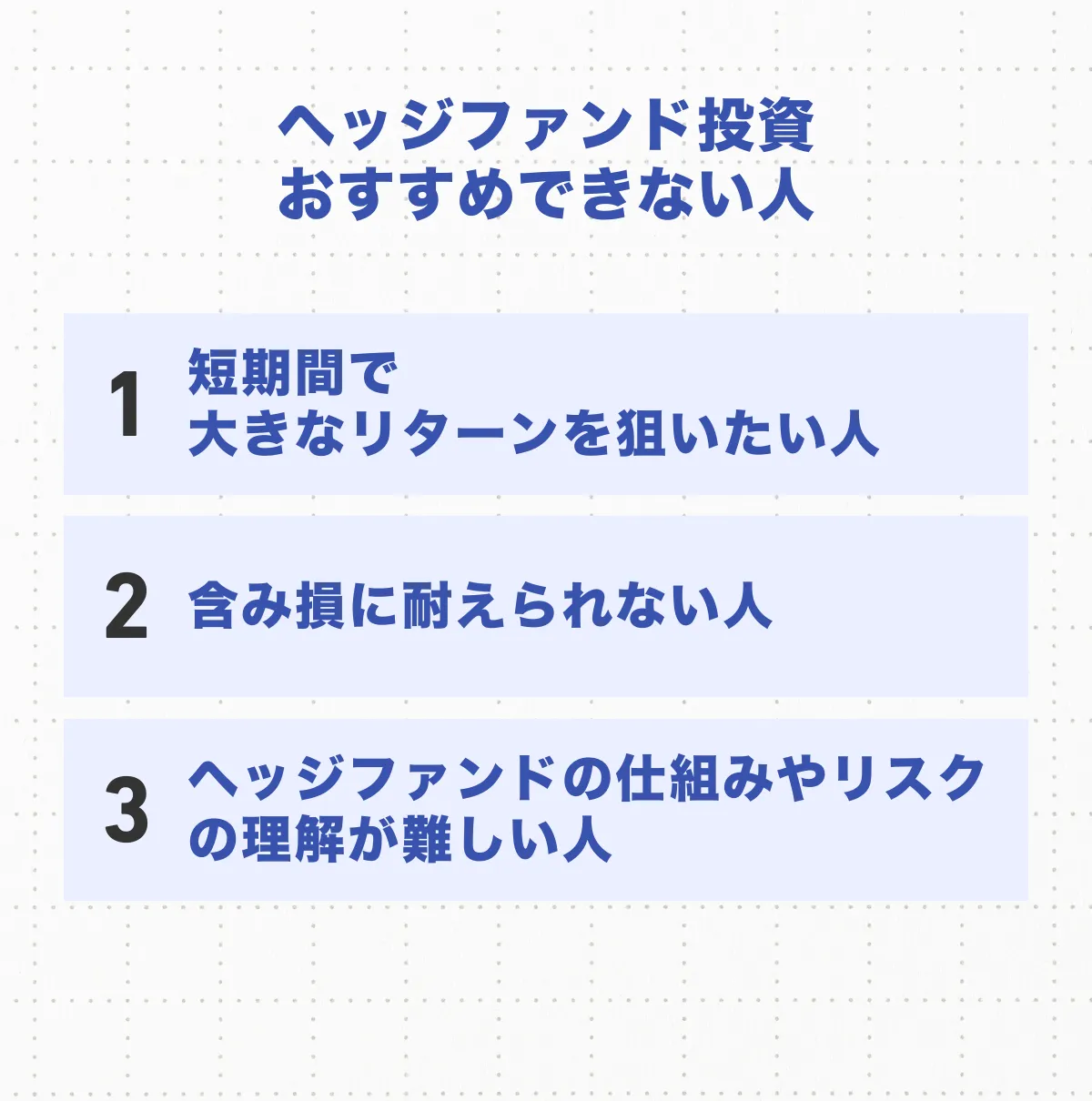

ヘッジファンドをおすすめできない人

- ヘッジファンドの仕組みやリスクへの

理解が難しい人 - 短期間で大きなリターンを狙いたい人

- 含み損に耐えられずすぐに解約してしまう人

余裕資金があり、プロに任せて高い利回りで運用したいという方は、年利12%固定で3か月に1回配当がもらえるハイクアインターナショナルを検討してみてください。

ヘッジファンド投資がおすすめなのは資産に余裕があるが運用に自信がない人

- 1000万円以上の高額資産(余裕資金)を持っているが、自分での運用に自信がない人

- 投資の基礎知識はあるが、運用の実践に時間を割けない人

- 投資リスクを理解し、プロに任せて効率よく分散運用したい人

- 長期運用を前提に考えられる人

ヘッジファンドのすべての戦略を理解する必要はありませんが、どんな資産に、どんな方針で投資し、どのようなリスク対策を取っているか。

これらを最低限把握していないと、自分に合ったファンド選びは難しくなるので、基本的な資産運用の知識は持っておきたいでしょう。

ただし、1000万円以上の資産があっても知識不足や忙しさから預貯金に眠らせている方には、プロによるリスク管理と分散投資で運用を任せられるヘッジファンドはおすすめです。

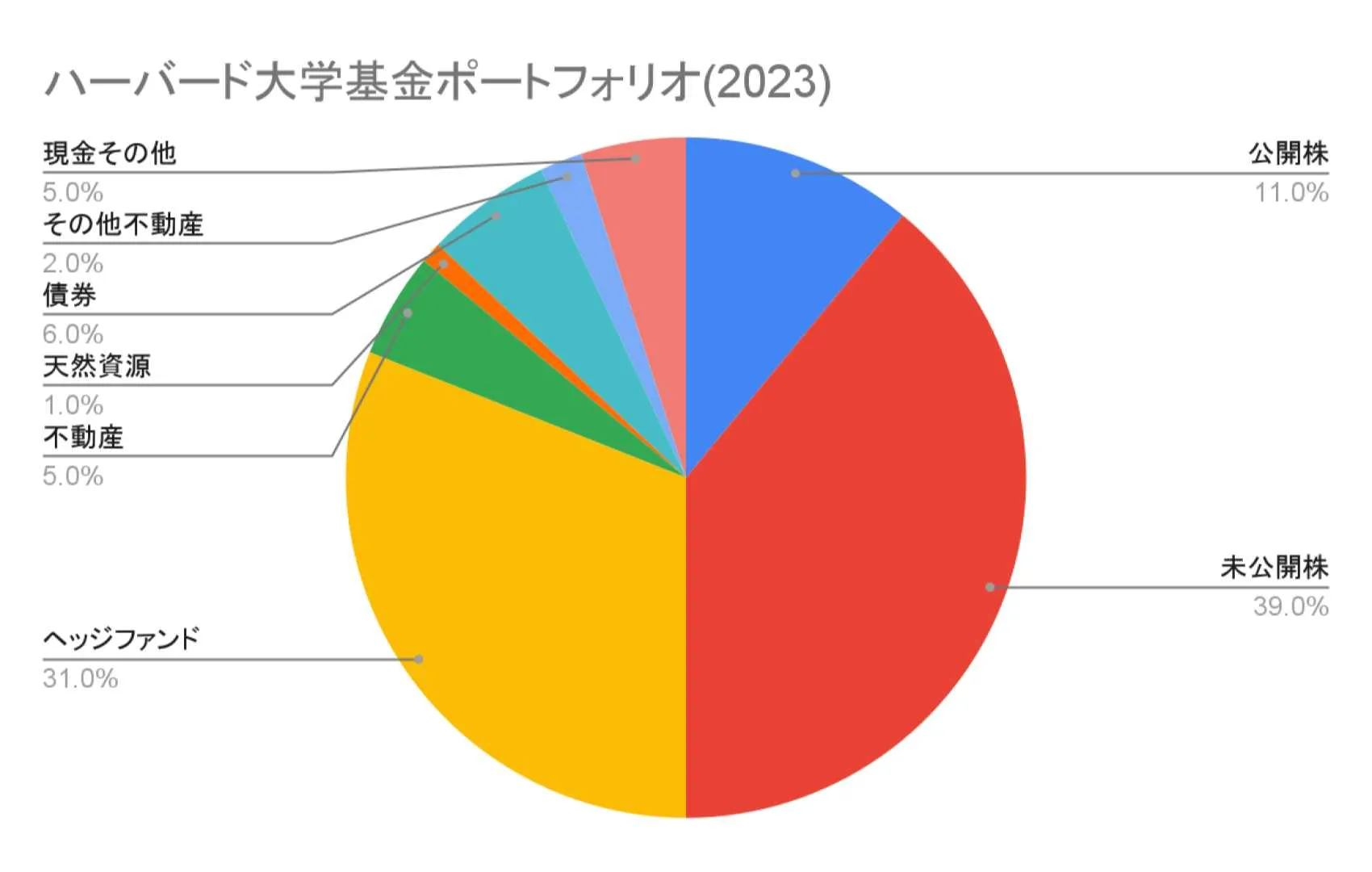

ちなみに、米国の名門ハーバード大学の基金(HMC)は、2023年時点でポートフォリオの31%をヘッジファンドに割り当てています。

2021年にはヘッジファンド部門だけで年間16%の利回りを記録し、同期間に米国株式の比率を31% → 14%に減らす一方、ヘッジファンドは21% → 33%へと拡大。

市場の変動が激しい中でも安定した成果を見込める運用手法として、ヘッジファンドが評価されている証といえるでしょう。

ヘッジファンド投資をおすすめしないのは短期間で大きなリターンが欲しい人

ヘッジファンド投資をおすすめしない人は、主に以下のような特徴がある人です。

- ヘッジファンドの仕組みやリスクを理解できない人

- 短期間で大きなリターンを狙いたい人

- 含み損に耐えられずすぐに解約してしまう人

ヘッジファンドは絶対収益を目指すものの、元本保証ではなくマイナスになるリスクも当然あります。

運用方針や投資対象を理解しないまま利回りだけに注目すると、一時的な含み損に動揺して早期解約してしまい、大きな損失に繋がることもあります。

また、FXや仮想通貨のように短期で利益を求める人にも不向きです。

ヘッジファンドは基本的に中長期的な視点でじっくり資産を増やす運用設計となっており、日々の値動きで売買するようなスタイルとは相性がよくありません。

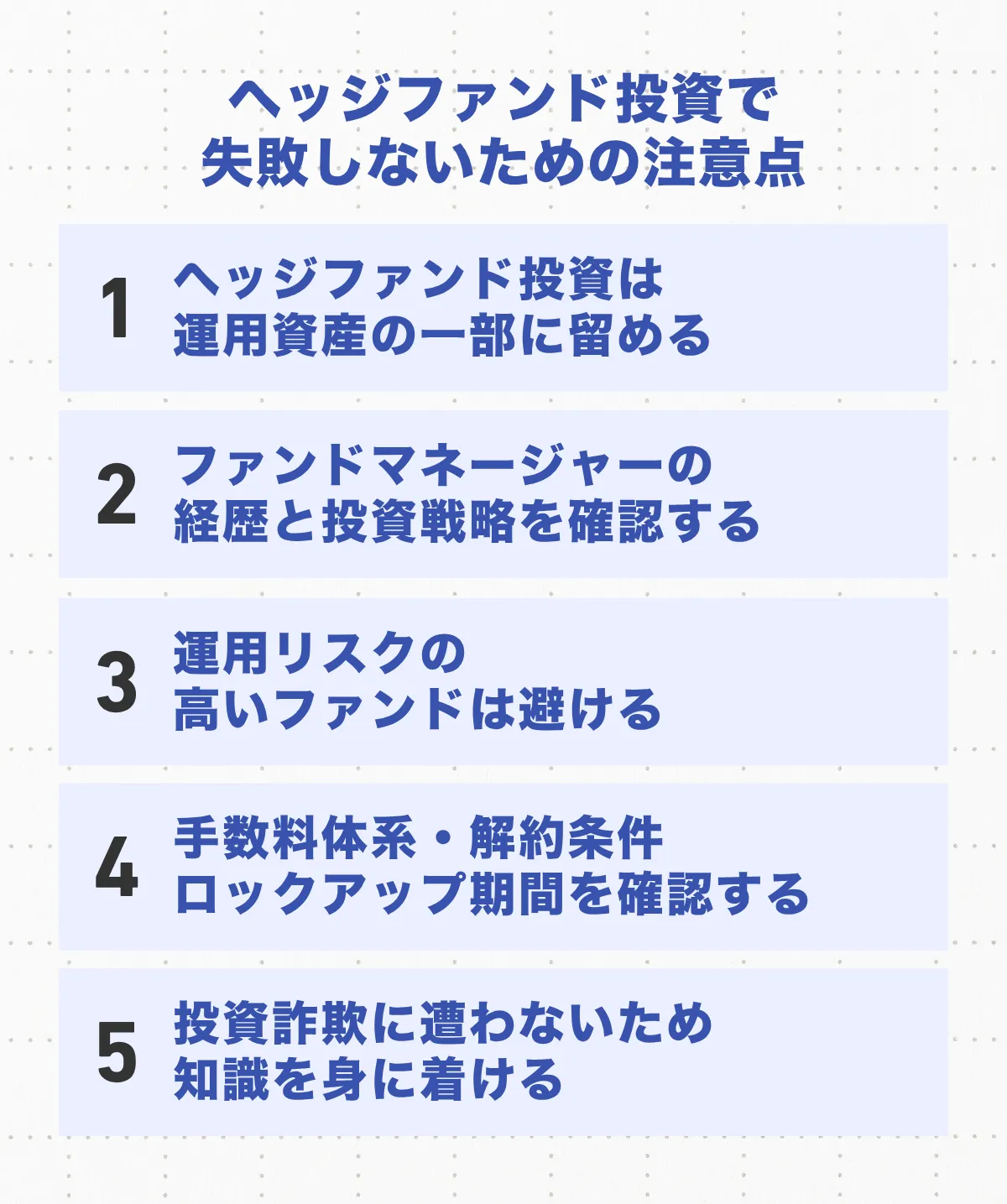

ヘッジファンド選びで失敗しないための注意点

日本のヘッジファンドを検討するうえで、後悔しないファンド選びのために押さえておきたい5つのポイントを解説します。

ヘッジファンドは魅力的な投資手段ですが、仕組みが複雑な分、事前のチェックが重要ですよ。

ヘッジファンド投資は運用資産の一部に留める

ヘッジファンドは高いリターンが期待できる一方で、元本保証がなく、市場変動や運用成績によって資産が変動するリスクもあります。

また、解約できるタイミングが限られるなど、流動性が低いという特徴もあるため、急な資金需要には対応しづらい点にも注意が必要です。

こうした特性を踏まえ、全資産を投入するのではなく、中長期的に運用できる余裕資金の一部として活用するのが望ましいといえます。

ファンドマネージャーの経歴と投資戦略を確認する

ヘッジファンド投資をする際には、ファンドマネージャーの過去の運用実績、専門分野、経歴などからその実力や信頼性を見極めることが重要です。

ヘッジファンドの成果は、ファンドマネージャーの力量に大きく左右されるといっても過言ではありません。

また、どの市場にどのような戦略でアプローチしているかという運用方針も確認し、戦略のロジックが自分のリスク許容度や運用方針と合っているかをチェックしましょう。

運用リスクの高い日本のヘッジファンドは避ける

ヘッジファンドがどの程度のリスクを取っているのか、最大損失想定や過去のドローダウン(下落幅)などの情報を事前に確認しておくことが大切です。

ヘッジファンドは運用会社によって運用手法はさまざまです。

ヘッジファンドはリスクをコントロールする手法を持つ一方、レバレッジ取引や空売りなどハイリスク戦略を用いる場合もあります。

損失を防ぐためにも、どのような戦略で運用しているヘッジファンドなのか入念に調べてから投資するようにしてください。

手数料体系・解約条件・ロックアップ期間を確認する

ヘッジファンド投資をする際には、表面的な利回りだけでなく、手数料の割合や仕組みを正確に理解しておくことが重要です。

ヘッジファンドでは「成功報酬+運用管理費」の手数料体系が一般的です。

また、多くのヘッジファンドでは四半期ごとの解約やロックアップ期間(一定期間解約できない期間)などが設けられており、資金の流動性は投資信託などに比べて低めです。

これは運用の安定性を保つための仕組みですが、急な資金需要がある方には注意が必要です。

「いつ・どのくらいの手数料がかかるのか」「どのタイミングで換金できるのか」といった基本条件は、必ず事前に確認しておきましょう。

投資詐欺に遭わないための知識を身に着ける

ヘッジファンドは私募形式で投資家を募るため運用内容の情報開示が限定的なので、この仕組みを悪用した詐欺的ファンドも存在しその代表例がポンジスキームです。

ポンジスキームでは、新たな出資者から集めた資金を既存投資家への配当に流用し、あたかも順調に運用されているように見せかけます。

しかし、運用実態はなく、資金が集まらなくなれば突然破綻し、資産を持ち逃げされるリスクがあります。

ポンジスキームでは、以下のような謳い文句で投資話を持ちかけられます。

- 必ず儲かります

- 元本保証です

- 人数限定の投資です

- 極秘情報です

- 利回り〇%は確実です など

これらは、投資の本質である「リスクとリターンは表裏一体」という原則に反しています。

ヘッジファンドを選ぶ際は、過去の実績・開示情報の有無・運用体制の透明性を必ず確認し、不自然な高利回りや不確かな紹介ルートには慎重に対応して資産を守るようにしましょう。

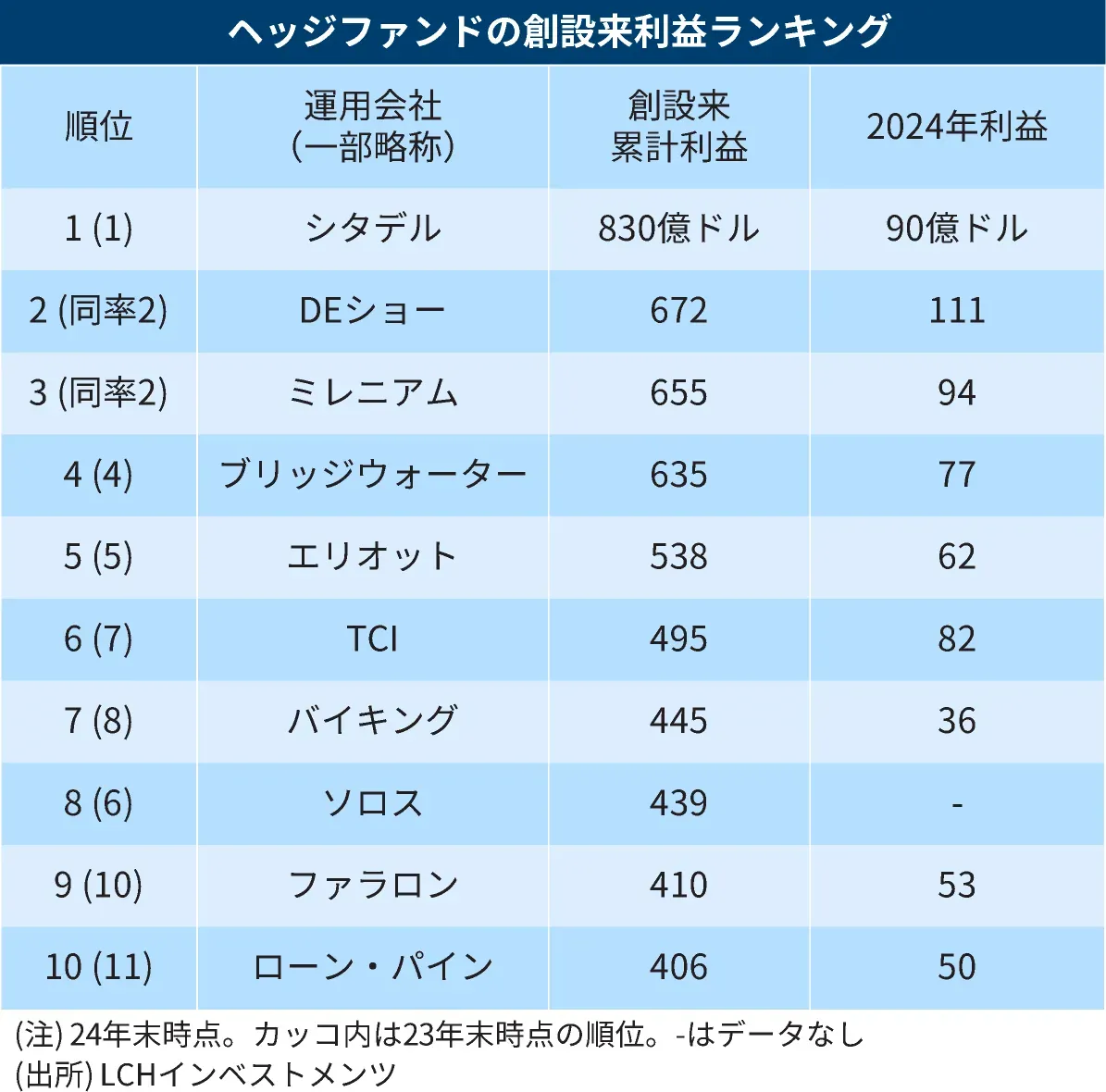

【世界ランキング】アメリカを中心とした世界のおすすめヘッジファンド

世界のランキングで見ると、ヘッジファンドの中心地といえばやはりアメリカでしょう。

日本国内のファンドだけでなく、アメリカ・イギリス・香港など世界的に著名なファンドの動向を知ることは、視野を広げるうえでも有益です。

以下は、世界で高い実績を持つヘッジファンドを累計利益ベースでまとめたランキングです。

こちらは、英LCHインベストメンツが公表した2024年末までのヘッジファンド運用益ランキングです。

本ランキングに登場しているファンドは、いずれも世界中の機関投資家や超富裕層から資金を集め、独自の運用体制で高い収益を上げてきた名門ファンドです。

たとえば、累計利益830億ドルで3年連続首位となったシタデル(Citadel)は、米国に本社を置く世界最大級のマルチストラテジー型ヘッジファンドで、グローバルに1000人超の運用プロフェッショナルを擁しています。

DEショーやミレニアムも同様に、多数の戦略を同時に走らせる「分散型のクオンツ×裁量運用」が強みです。

近年は、こうした複数の運用手法を組み合わせる「マルチ戦略」型の大型ファンドが好成績を収める傾向にあります。

続くブリッジウォーターは、マクロ経済の動向を軸とした「グローバルマクロ戦略」で知られ、創業者レイ・ダリオの投資哲学は日本でも注目されています。

日本でも分散投資や長期保有が投資の基本とされていますが、世界のトップヘッジファンドの実例を見ても、高度な戦略分散やアクティブ運用の徹底も成功の一因であることが理解できます。

今後は、日本でも複数戦略を組み合わせた運用や長期リターンを意識した運用スタイルが広まれば、世界水準の成功事例もより身近なものになっていくかもしれませんね。

おすすめのヘッジファンドに関するよくある質問

おすすめのヘッジファンドに関するよくある質問をまとめました。

そもそもヘッジファンドとは何ですか?

余裕資金を持っている限られた投資家から資金を集め、様々な手法を駆使しながら「絶対収益」を目指す私募ファンドのことです。

絶対収益とは何ですか?

市場の動きに関わらず、プラスの収益を目指す運用スタイルのことです。

市場が下落局面にあっても、利益を追求するのが特徴です。

ヘッジファンドの最低投資額はいくらからですか?

一般的に1,000万円以上が目安となりますが、ファンドによってはそれ以上、あるいはそれ以下の場合もあります。

公募の投資信託と比べてハードルは高めですね。

どうすれば個人でヘッジファンドに投資できますか?

ヘッジファンドに直接問い合わせる、あるいはヘッジファンドを専門に扱う投資助言会社(プラットフォーマー)を通じて紹介を受けるのが一般的です。

ヘッジファンドの契約時に確認すべき重要事項は何ですか?

手数料体系や解約条件、リスクなどに関する記述は必ず確認しましょう。

ヘッジファンドに関する不明な点は、納得がいくまで説明を求めることが大切です。

まとめ|個人投資家におすすめの日本ヘッジファンドランキング【2025】

本記事では、個人投資家が実際にアクセスできる日本国内のおすすめヘッジファンドをランキング形式で厳選してご紹介しました。

ヘッジファンドは市況の上下に関わらず「絶対収益」を追求する運用スタイルが特徴です。

気になるヘッジファンドがあれば、まずは気軽に資料請求や問い合わせをしてみるのがおすすめです。

特に、ランキング上位3社は情報開示が明確で、はじめての方にも相談しやすいでしょう。

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキングおさらい

| ファンド名 / 運用会社名 | 主な特徴 |

|---|---|

| 1. ハイクアインターナショナル | ・事業融資による貸付利息 ・年間利回り12% (固定) ・最低投資額500万円 問い合わせはこちら |

| 2. Action | ・アクティビスト投資/多様な分散投資 ・2024年度実績:+17.35% ・最低投資額500万円 問い合わせはこちら |

| 3. GF Management | ・J-Prime戦略 ・過去5年平均 : 年29% ・最低投資額1000万円 ※500万円〜相談可 問い合わせはこちら |

| 4. ヘッジファンド証券 | ・ヘッジファンド仲介 ・設定来11年で+187% ・最低投資額1000万円 問い合わせはこちら |

| 5. ヘッジファンドダイレクト | ・ヘッジファンド投資助言 ・平均年利10%超のファンド中心に紹介 ・最低投資額2000万円 問い合わせはこちら |

| 6. ベイビュー・ アセット・マネジメント | ・伝統資産からオルタナティブまで幅広く対応 ・年間利回り10%を目標とした運用 ・最低投資額は非公開 問い合わせはこちら |

| 7. 日本エンジェルズ・インベストメン | ・ベンチャー企業や事業へ投資 ・運用利回りは非公開 ・最低投資額は5万円~100万円程 問い合わせはこちら |