「GFマネジメントはどんなヘッジファンド?」

「投資戦略や運用実績を知りたい」

GFマネジメント合同会社は、過去5年の運用で年平均29%(累積+277%)という高いパフォーマンスを記録している新興ヘッジファンドです。

2023年設立と歴史は浅いものの、ファンドマネージャーの運用実績や独自戦略「J-Prime戦略」に注目が集まっています。

本記事では、GFマネジメントの会社概要や投資戦略、運用実績、出資条件、注意点などを第三者視点で分かりやすく解説します。

投資信託や個別株投資では実現が難しい、もう一歩踏み込んだ運用を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

\ 日本の大型株で運用 /

公式サイト:https://gfmgmt-llc.com/

GFマネジメント合同会社とは?(会社概要)

まずはGFマネジメント合同会社の概要や役員などの経歴、そして運用形態について確認していきましょう。

GFマネジメント合同会社の基本情報

GFマネジメント合同会社の概要は以下のとおりです。

| 運用会社 | GF Management合同会社 |

|---|---|

| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目5-20 |

| 電話番号 | 03-6867-1630 |

| 代表社員 | 椎名 光太朗 |

| 設立 | 2023年3月20日 |

| 事業内容 | 1. 有価証券の保有運用及び投資 2. 各種事業への投資 3. 有価証券の自己募集 4. M&Aに関する仲介、斡旋及びアドバイザリー業務 5. 経営に関するアドバイザリー業務 6. 前各号に附帯又は関連する一切の事業 |

| 投資対象 | 日本大型株(J-Prime戦略) |

| 年間利回り | 過去年率平均年29% (2018年5月以来の累計リターンは+277%) ※設立前のファンドマネージャーの運用成績 |

| 最低投資額 | 1000万 (500万~相談可) |

| ロックアップ期間 | 解約可能なタイミングは年1回12月末のみ |

| 投資方法 | 問い合わせ→オンラインまたは対面で相談(無料) |

| 公式サイト | GFマネジメント公式サイト |

GFマネジメント合同会社は、2023年3月に設立された比較的新しい投資会社です。

同社は独自の「J-Prime戦略」を掲げ、日本の大型株の中でも競争優位性が高く、持続的な成長や安定したキャッシュフロー創出力を持つ企業を厳選して投資しています。

さらに、GFマネジメントは「SUCCESS FOR ALL」を掲げ、投資家や社会全体の利益を共創することを企業理念としています。短期的な収益にとどまらず、持続的な成長と健全なリスク管理を通じて、長期的な価値提供を目指す姿勢が会社概要においても明確に打ち出されています。

設立から日が浅いため実績はまだ限定的ですが、ファンドマネージャーが2018年5月から手掛けてきた戦略では、年平均リターン29%(累計+277%)という成果を挙げています。

こうした実績を踏まえ、同社は「日本株を対象にしつつ、ヘッジファンドならではのリスク管理を組み込んだ運用スタイル」を掲げる新興ファンドとして、徐々に存在感を高めています。

\ 日本の大型株で運用 /

公式サイト:https://gfmgmt-llc.com/

なぜ「合同会社」なのか

GFマネジメントは、その名の通り「合同会社(LLC)」という法人形態で設立されています。

これは「合同会社スキーム」と呼ばれる仕組みに基づくもので、社員権の販売を通じて投資家から出資を募り、自社資金として運用を行う方法です。運用で得た利益は出資割合に応じて社員権を有する投資家に分配されます。

一般的に、株式会社でファンドを組成する場合は金融商品取引業の登録が必要となり、以下のような厳しい条件をクリアしなければなりません。

- 取締役会及び監査役又は委員会設置会社の株式会社である

- 純資産及び資本金が5,000万円以上

- 自己資本規制比率120%以上

この条件を一般の企業や独立して間もないマネージャーが満たすのは現実的に困難です。

一方、合同会社スキームでは、日本において一定の条件(例:出資者499名以下など)を満たす限り金融商品取引業の登録は不要であり、金融庁による規制が相対的に少なく、コストや手続きの面でも柔軟に立ち回れるという利点があります。

募集枠が上限に達した場合は新たに合同会社を設立して社員を募集する形で拡張することも可能です。

合同会社というと株式会社よりも規模が小さく怪しいというイメージを持っている方も多いですが、余計な規制やコストを避けるという合理的な理由のもとに合同会社を組織しているため、合同会社というだけで否定的に捉える必要はありません。

経営陣・ファンドマネージャーの経歴

GFマネジメントの代表社員は椎名光太朗氏で、ファンドマネージャーには別の専門人材が就任しており、運用と経営を分離した体制を取っています。

椎名氏は国内大手エレクトロニクス企業に勤務し、大型家電量販店向け営業部門で活躍。営業企画・提案において本社賞を2度受賞した経歴を持ちます。

投資の専門家ではありませんが、かねてより交流のあったファンドマネージャーを迎え入れ、2023年にGFマネジメントを設立しました。出資を検討する際には面談が設けられますが、その際の投資家対応を担うことが多いのが椎名氏です。

一方、ファンドマネージャーは金融業界で豊富な経験を持つ人材です。

同氏は、英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)で修士号を取得後、UBS証券の投資銀行部門を経て、モルガン・スタンレー証券投資銀行本部に在籍。テクノロジーやヘルスケアといった成長産業を中心に日米・日欧のクロスボーダーM&Aを多数手掛けてきました。

その後はシンガポールのファミリーオフィスにて株式を主軸としたポートフォリオ・マネージャーを担当し、2018年に独立。外部資金を調達し、日本株・米株を対象にした運用を開始しました。

現在はGFマネジメントのポートフォリオマネージャーとして運用を統括しています。

GFマネジメントのポートフォリオにおいてもテクノロジーやヘルスケア分野の比率が高く、専門的な知識と分析力を必要とする領域に強みを持っています。

GFマネジメントの運用実績

では実際に、GFマネジメントがどのような成果をあげてきたのか。年次ごとの成績推移やリスク指標、市場平均との比較といった観点から見てみましょう。

過去のリターン推移

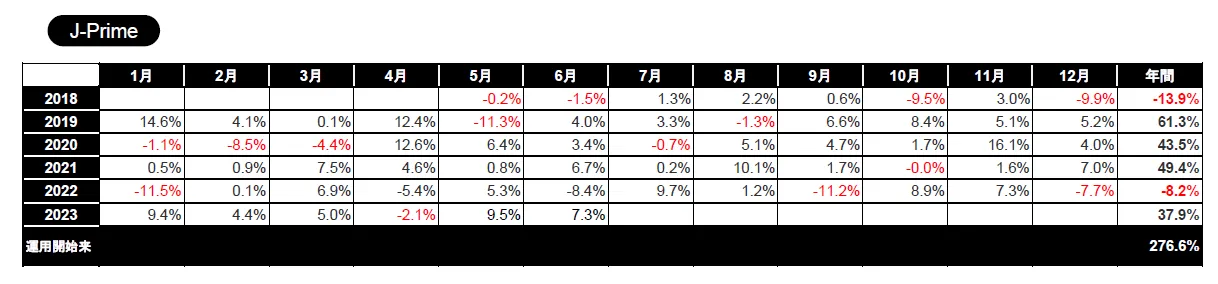

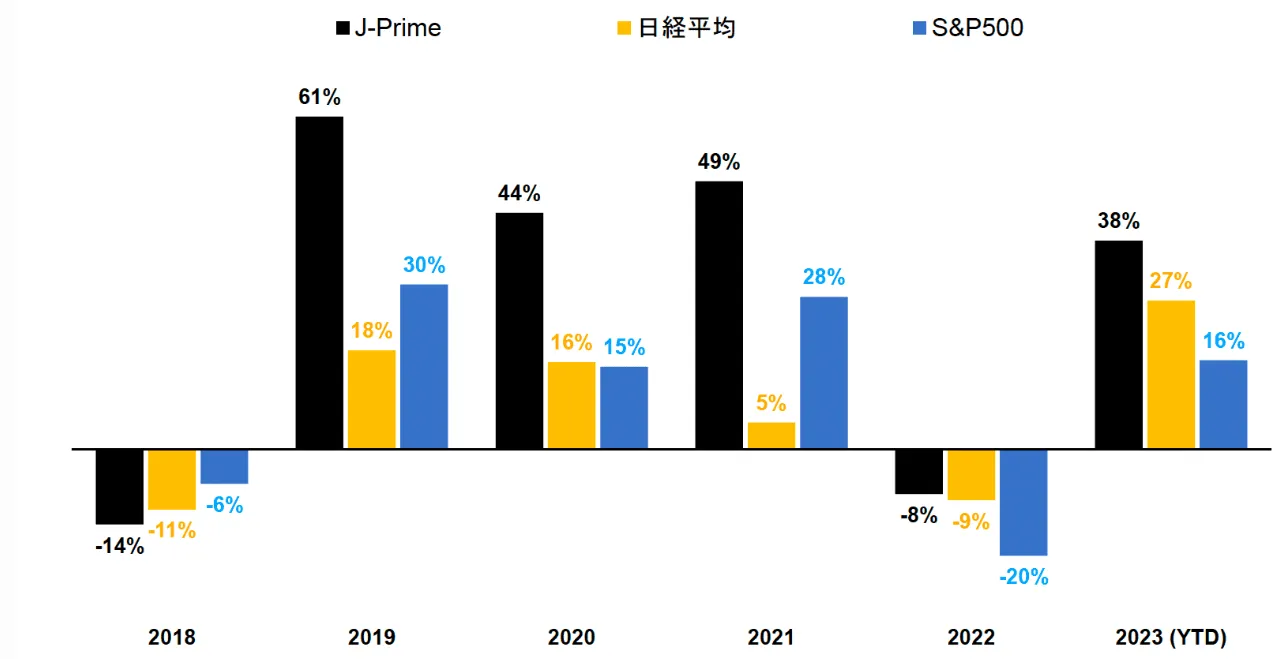

GFマネジメントのファンドマネージャーが手掛けてきた「J-Prime戦略」は、2018年5月から2023年6月末(約5年1か月)の運用期間で年率換算29%、累計+277%という成果を挙げています。

2018年5月から2023年6月末までの期間、1000万円をJ-Prime戦略に預けていたとすると、約3770万円になっていた計算です。

また、2018年5月を起点としたパフォーマンス推移をみると、J-Prime戦略はS&P500や日経平均といった主要株価指数を一貫して上回る成果を残しています。

特に2020年のコロナショック以降は、世界的な金融緩和の中で市場環境の変化を的確に捉え、リターンの拡大につなげました。

この成果は単なるコロナショックからのリバウンドではなく、成長性の高い産業セクターへの集中投資や、ファンダメンタルズに基づいた銘柄選定が効果を発揮した結果と考えられます。

リスク耐性と市場平均との比較

2018年5月から2023年6月末の運用期間で年率換算29%を上げたGFマネジメントですが、月次リターンベースで見ると、短期的にはマイナスを記録する局面が存在します。

例えば、2019年には+61.3%、2020年には+43.5%、2021年には+49.4%と高い伸びを記録していますが、2018年や2022年にはマイナスリターンとなっています。

このように短期的な変動は株式市場に投資する以上避けられないものの、重要なのは短期的な下落をどの程度コントロールしつつ、中長期で安定的にリターンを積み上げられるかという点にあります。

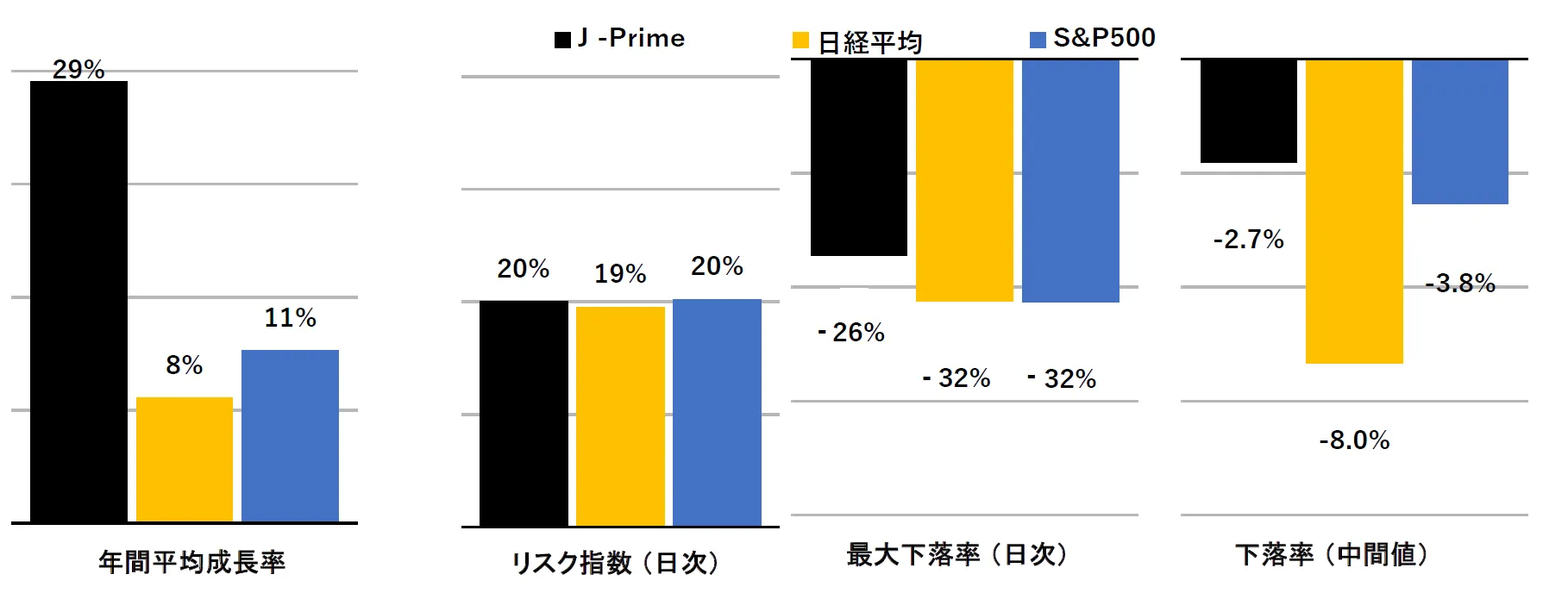

下図は、J-Prime戦略・日経平均・S&P500の過去の年率リターン (2018年5月から2023年6月末) とリスク度合いを比較したグラフです。

出典:GFマネジメント

リスク指数 (日次) の比較では、J-Prime戦略は市場平均と同水準でありながら、最大下落率は日経平均やS&P500に比べて浅く、中央値ベースの下落率も小さく抑えられています。

これは、同等のリスク水準でありながら、より効率的にリターンを獲得できていると理解できます。

また、2020年のコロナショックで-26%まで下落した際にも、わずか50日間で過去高値まで回復しており、日経平均 (682日) やS&P500 (118日) と比較しても、際立った回復力を発揮しました。

収益性や競争優位性を備えた企業群への投資は、外部環境の変動に対しても相対的に下落耐性を発揮するケースが多く、これが市場全体をアウトパフォームする基盤となっていると考えられます。

このように、GFマネジメントのJ-Prime戦略は、単に高いリターンを達成しただけでなく、「下落耐性」と「迅速な回復力」を兼ね備えている点でも評価できます。

短期的な利益追求ではなく、5年〜10年の中長期スパンで安定的に資産を増やしたい方に適した戦略といえるでしょう。

\ 日本の大型株で運用 /

公式サイト:https://gfmgmt-llc.com/

GFマネジメントの投資戦略「J-prime戦略」の特徴

高いリターンを記録してきたJ-Prime戦略ですが、その成果を支えている投資戦略には、どのような特徴があるのでしょうか。

J-prime戦略の戦略上の特徴を整理してみましょう。

投資対象とポートフォリオ構成

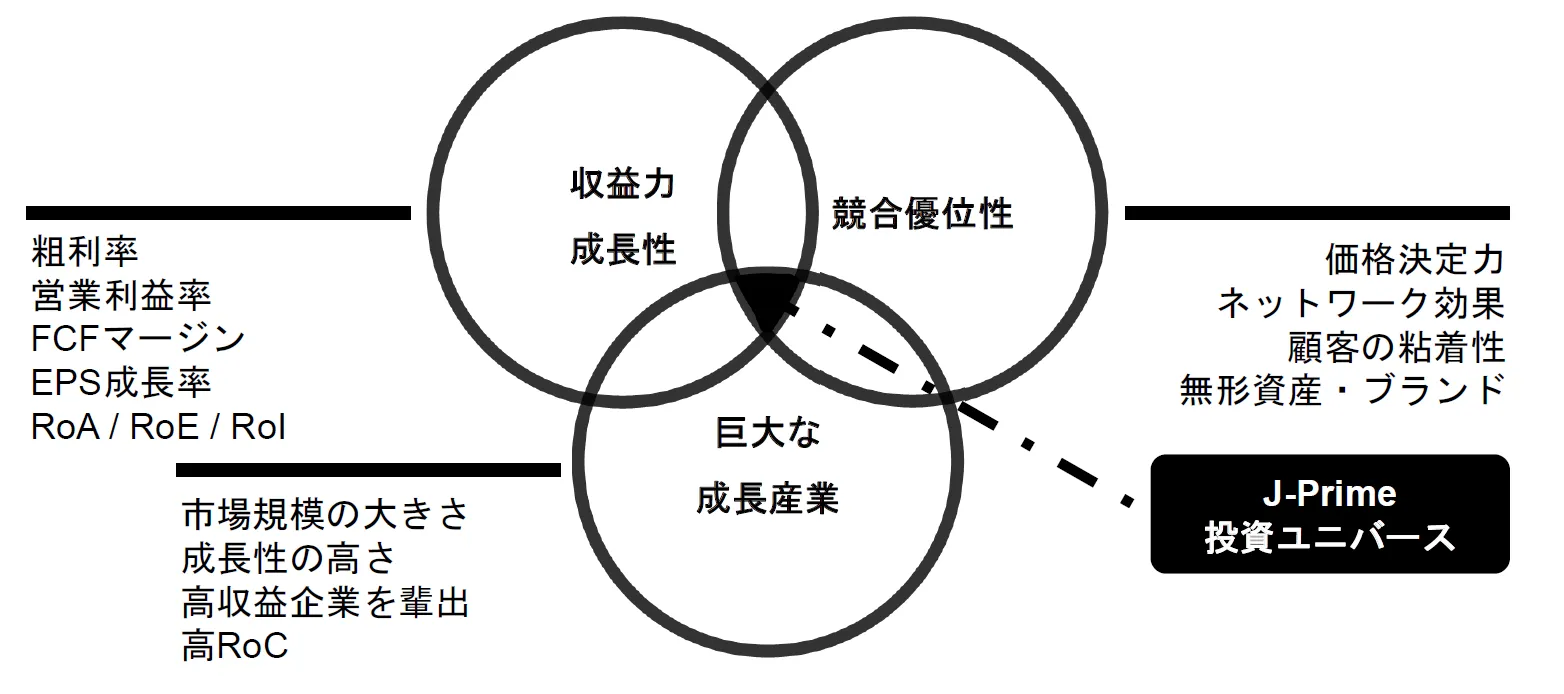

J-Prime戦略の投資対象は、日本を代表する上場企業の中でも、収益力・成長性・競合優位性の3つを兼ね備えた銘柄(=J-primeの投資ユニバース)に絞り込まれています。

- 収益力・成長性‥高収益体質かつ効率的に資本を活用できているかを評価

- 巨大な成長産業‥半導体・精密機器・産業機械など、世界的に需要が拡大する分野が中心

- 競合優位性‥他社との差別化により長期的に高収益を維持できるかを評価

J-Prime戦略では、平均投資期間3~5年以上 を前提とし、20~25銘柄程度の個別株を中心に組成されています。

また必要に応じて、0~5銘柄程度のETFを組み合わせ、市場全体の動きを取り込む柔軟性も備えています。

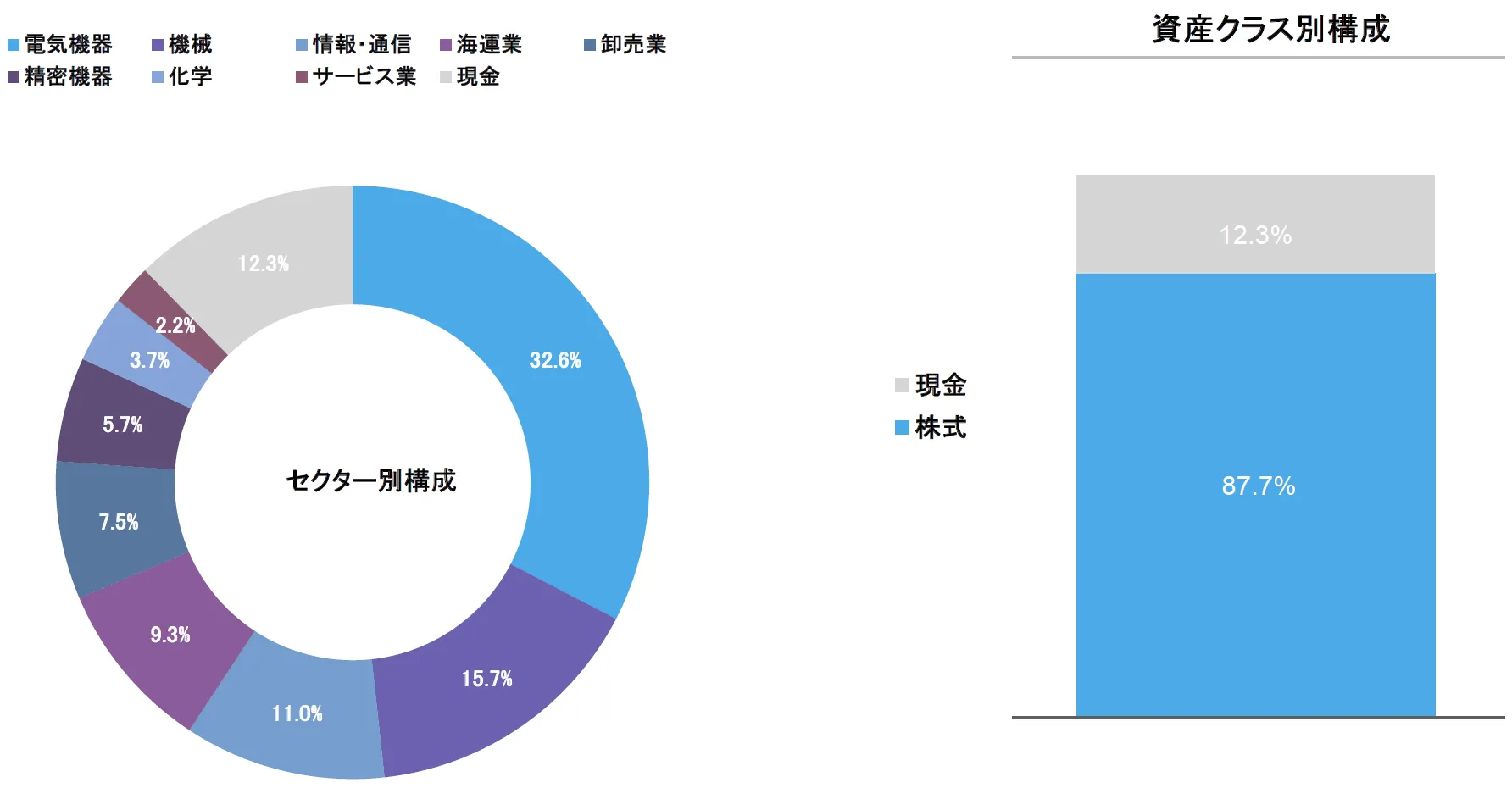

ポートフォリオ全体の大部分は株式で構成されますが、一部は現金・現金同等物(約10%前後)として保有し、流動性やリスクコントロールの余地を確保しています。

出典:GFマネジメント

投資セクターは、特に電気機器(32.6%)や機械(15.7%)といった分野に厚みがあり、世界的に高いシェアや技術力を持つ企業がポートフォリオの中心を占めています。これらの企業はグローバル市場において不可欠な存在であり、中長期的な収益成長が期待できる点が特徴です。

リスクヘッジと運用スタンス

J-Prime戦略では、下落局面におけるリスクをコントロールし、中長期的に安定したリターンを積み重ねることを重視しています。

- 銘柄・セクター・相関性の分散

- 1銘柄の配分を全体の10%以下に制限

- 異なるセクターや業種に分散し、個別株式やセクターがポートフォリオ全体に与えるリスクを軽減

- ポートフォリオと市場指数の相関性を過去データで分析し、相関係数を抑えたポートフォリオを構築

- 緻密な企業財務分析

- 株価が一時的に好調だがファンダメンタルズが伴わないと判断した「テーマ株」は投資候補から除外

- 企業の成長性、収益性、財務の健全性、キャッシュフロー創出能力を四半期ベースで点検

- 競争力、経営の質と投資実績を分析し、中長期的な株価成長が見込めない銘柄を特定し排除

- リスク調整リターン分析

- 過去データの株価指標を考慮して、各銘柄のリスク指数に相対した市場との連動性と株価成長率を評価

→リスクとリターンのバランスがより有利な銘柄を選択 - 同じ要領で、ボラティリティ水準に見合わないリターン実績を持つ銘柄への露出を軽減

- 過去データの株価指標を考慮して、各銘柄のリスク指数に相対した市場との連動性と株価成長率を評価

- ヘッジ戦略

- 過去のポートフォリオ全体の最大下落率に合わせたストップロス注文を実施し、潜在的な損失を制限

- ストップロスは各銘柄のボラティリティ水準に合わせて平均購入単価に対してマイナス20%〜40%で設定

- ポートフォリオを広範な市場の下落から保護するために、市場指数に対するプットオプションの購入や、先物のショート戦略を検討

- 規律あるリバランシング

- 保有銘柄を継続的に評価し、市況の変化や企業の特定の動向などを基にアロケーション調整を実行

- ポートフォリオのリスクを期初の設定から逸脱した状況にしないため、最大6ヶ月に一度は時価でウェイトが変更した銘柄のリバランスを実行

上記のように、J-Prime戦略のリスク管理は、銘柄・セクターの分散に加え、財務分析やシナリオ検証を通じて下落耐性を高める点に特徴があります。

さらに、ストップロス、プットオプション、先物ショートといったヘッジ手段を適切に活用することで、市場の急落局面にも柔軟に対応できる仕組みを備えています。

これは規制の厳しい公募投資信託では制約が大きく、実質的に難しいアプローチであり、ヘッジファンドならではの優位性といえるでしょう。

J-Prime戦略の強み

J-Prime戦略の強みは、日本株市場の割安性や円安による海外資金流入といった外部環境の追い風を捉えつつ、厳選投資によってその恩恵を効率的に取り込める点にあります。

まず、日経平均などのインデックス投資は成長性に乏しい企業も含めて機械的に分散されるため、効率的とは言えません。

これに対してJ-Prime戦略は、強固なキャッシュフロー創出力や持続的な成長力を備えた企業に投資を絞り込むことで、資金効率の高い運用が可能です。

また、日本株は依然として世界的に割安な水準にあります。株価収益率(PER)で見れば、S&P500の平均が約22倍であるのに対し、日経平均は15倍前後にとどまっており、上昇余地が残されています。

さらに、近年では円安の進行も重なり、ドル建てで見た日本株は30〜40%近く割安に映り、海外投資家の資金流入を後押しする状況が続いています。

このように、市場全体の割安さや海外資金流入というマクロ環境と、成長企業を的確に選び抜く投資戦略が組み合わさることで、中長期的により大きな資産成長が期待できます。

\ 日本の大型株で運用 /

公式サイト:https://gfmgmt-llc.com/

GFマネジメントへの出資前に知っておきたい注意点

GFマネジメントへの出資は、通常の投資信託や証券口座を通じた投資とは仕組みが異なります。

GFマネジメントへの出資にあたっては、以下のような点を理解しておく必要があります。

元本保証ではない

GFマネジメントは多角的なリスクヘッジと複数銘柄への分散投資によってリスクを最小限に抑えていますが、株式を中心としたリスク資産に投資しているため元本保証はありません。

実際、過去にはマイナスリターンとなった年もあることから、短期的な損失リスクを考慮すると、GFマネジメントへの投資は5年〜10年の中長期スパンで取り組むのがおすすめです。

もっとも、これはGFマネジメントへの投資に限らず、株式投資や投資信託など市場型の投資商品すべてに共通する性質です。

純粋に元本が保証されるのは銀行預金に限られており、現在のような低金利環境では「元本保証に守られながら資産を大きく増やす」こと自体が難しくなっています。

したがって、GFマネジメントのようなヘッジファンドを利用する場合も、「100%元本割れをしない保証はない」ことを前提に、余裕資金で投資を行うことが大切です。

実際に投資を行う際には、同社から提示されるリスクに関する注意事項や契約条件を必ず確認し、十分に理解したうえで判断しましょう。

最低投資額は1000万円

GFマネジメントは最低投資額が1,000万円(100万円×10口)と決められています。

※追加出資は1口単位

ただし、単に1000万円を用意できればよいわけではなく、生活費や近い将来に必要なお金とは切り分けた「長期的に運用に回せる余裕資金として1000万円を確保できること」が大切です。

退職金や相続資金など、手元にまとまった資金が入るタイミングであれば検討しやすいかもしれません。

また、最低出資額に届かない投資家に対しては、500万円から相談が可能とされており、柔軟な対応が行われるケースもあります。

したがって「まとまった資金はあるが、いきなり1000万円は難しい」という投資家でも、まずは相談から始めることで現実的な投資判断につなげられる可能性があります。

解約タイミングは年1回 (12月) のみ

GFマネジメントへの出資後は、年1回12月末日付でのみ解約が可能 (解約申込は毎年11月末まで)です。

また解約時には資産売却に時間がかかる場合があり、払い戻し完了まで最大3か月程度を要する可能性があります。

株式や投資信託のようにいつでも解約して換金できるわけではないため、短期での資金引き出しには適していません。

この仕組みはGFマネジメントに限ったものではなく、ヘッジファンド全般に共通する特徴です。解約を自由に認めてしまうと、ファンド全体の運用効率が損なわれ、安定した成果を上げることが難しくなるためです。

GFマネジメントの運用手法の特性から考えても、GFマネジメントは中長期での資産形成を前提としているため、すぐに使う予定のない余裕資金を投じることが必須条件であると理解しておくべきでしょう。

各種手数料がかかる

GFマネジメントへの投資では、投資の専門家に運用を任せる以上、一定の手数料が発生します。

| 振込手数料 | お金を振り込む際に銀行へ支払う手数料 |

|---|---|

| 社員権発行手数料 | 出資金額の3% (出資金とは別途) |

| 年間管理手数料 | 出資金額の2%(毎年1月に発生) |

| 中途解約手数料 | 持分価格(出資金+利益)の10% ※12月末以外のタイミングで解約を希望する場合、および契約期間が1年未満の場合 |

| 成功報酬 | ファンドマネージャーへの成功報酬 |

出資時には発行手数料(出資額の3%)、さらに毎年年間管理手数料(出資額の2%)が発生します。

これは一般的な投資信託と比べると高めの水準ですが、個別銘柄の精査や市場環境に応じたリスクヘッジなど、より専門性の高い調査・分析・運用には相応の人材コストがかかるため、妥当な水準といえます。

また、GFマネジメントは利益が生じた金額全額が投資家のものになるわけではありません。

利益の最低70%が出資者に配当として還元され、出資金1000万円以上は利益の80%、出資金5000万円以上は90%が配当となります。

つまり利益の10%〜30%が運営側の成功報酬となるのでこの点も頭に入れておきましょう。

GFマネジメントはどんな人におすすめのヘッジファンド?

GFマネジメントは高い利回りを実現していますが、投資にあたっては一定の条件や適性を考慮する必要があります。

GFマネジメントへの投資に適性のあるのは、以下のような方です。

おすすめできる人

- 余裕資金として最低1000万円(または500万円以上で相談可)を用意できる人

- 3~5年以上の中長期投資を前提に考えられる人

- 一定のリスクを許容しつつ、市場平均を上回るリターンを狙いたい人

- テクノロジーや産業機械など、成長産業への集中投資に魅力を感じる人

- 投資信託のような画一的な運用より、柔軟なリスク管理と独自戦略を重視する人

- 月1回の運用レポートなど、定期的な情報開示を受けながら投資したい人

GFマネジメントは、1000万円以上の余裕資金を持ち、中長期の視点で腰を据えて資産を育てたい人に適しています。

一般的な投資信託のような画一的運用ではなく、成長産業への集中投資で市場平均を上回る成果を狙いたい方には特に向いているでしょう。

また、毎月の運用レポートを通じてポートフォリオや成果を確認できるため、投資先の状況を把握しながら安心して運用を続けたい人にも合致します。

次に、GFマネジメントへの投資を見送った方がよいのは以下のような方です。

おすすめしない人

- 1000万円以上の余裕資金を確保できない人

- 短期間での利益を期待している人

- 元本割れの可能性を受け入れられない人

- 投資判断をすべて「低リスク・安全第一」で考えたい人

- 手数料の高さに対して強い抵抗感がある人

- 必要なときにすぐ資金を引き出せる「流動性」を重視する人

一方で、短期間でのリターンを求めたり、すぐに現金化できる資金運用を望む人には不向きです。

元本保証はなく、解約にも制約があるため「損失を絶対に避けたい」という人にも適しません。

また、発行手数料や管理手数料が発生するため、コスト負担に敏感な人や、安全第一で低リスク資産だけを選びたい人には合わないでしょう。

資産運用の目的や重視する点は人によって違いため、自分のスタイルや考え方をよく理解し、納得したうえで選ぶことが、長く安心して投資を続けるための第一歩になります。

\ 日本の大型株で運用 /

公式サイト:https://gfmgmt-llc.com/

GFマネジメントへの出資の流れ

GFマネジメントへの出資は、まず公式サイトから問い合わせを行い、面談を通じて投資方針や条件を確認することから始まります。その後、契約手続きを経て資金を入金し、正式に運用がスタートします。

出資後は業務状況をまとめた報告書が、毎月(翌月第3週までに)送付されます。

面談から契約までのプロセス

公式サイトのお問い合わせフォームに必要事項を入力します。

入力項目は「氏名・住所・連絡先・出資予定額・相談内容」などです。

出資予定額が1000万円に満たない場合でも、フォームの備考欄にその旨を記載すれば、個別に相談することが可能です。

送信後、担当者から連絡があり面談日程を調整します。

面談では投資の目的や希望、出資額、リスクに関する考え方などをヒアリングされると同時に、運用方針や仕組みの説明を受けます。質問がある場合は事前にまとめておくと、よりスムーズに理解できます。

面談の内容に納得したら、契約書に署名・必要書類の提出を行い、出資金を送金します。その場で即契約する必要はなく、一度持ち帰って検討することも可能です。

問い合わせ時に確認しておくとよい項目例

- 実際のポートフォリオ構成(どのような銘柄に投資しているか)

- 投資戦略の詳細やリスク管理の仕組み

- 手数料の内訳(出資時の発行手数料・年間管理費用など)

- 解約可能なタイミングや手続き方法

このように、GFマネジメントでは公式サイトからの問い合わせから始まり、面談でしっかり説明を受けてから契約に進む仕組みとなっています。強引に契約を迫られることはなく、納得したうえで出資判断ができる点は安心材料といえるでしょう。

GFマネジメントに関してよくある質問 (FAQ)

最後に、GFマネジメントについてよくある質問をご紹介しておきます。

疑問点を解消した上で投資をおこないましょう。

GFマネジメントはポンジスキーム?

GFマネジメントはポンジスキームなどの詐欺ではありません。

ポンジスキームとは、高配当を謳ってお金を集めながら実際には運用を行わず、新たな出資者から集めた資金で配当を支払うことで成り立つ典型的な詐欺手法です。アメリカのチャールズ・ポンジの名に由来しています。

これに対し、GFマネジメントは実際に投資運用を行い、その成果を出資者に還元しています。一般公開されている情報は累計リターンや平均年次リターンにとどまりますが、出資者には月次レポートを通じてポートフォリオや運用状況の詳細が提供されており、透明性の確保に努めています。

したがって、GFマネジメントは「出資金を集めること自体が目的」のスキームではなく、健全な投資活動を基盤としたファンドであると判断できます。

GFマネジメントの利回りは?

GFマネジメントの利回りは、2018年5月から2023年6月末(約5年1か月)の運用期間で累計+277% (年率換算29%)でした。これはS&P500や日経平均を大きく上回る成績です。

またインデックスだけでなく、日本株に投資するアクティブ型の投資信託と比べても優位性が見られます。

例えば、日本の成長株に投資するアクティブファンド「フィデリティ・日本成長株・ファンド」では、同期間(2018年5月〜2023年6月末)の累計リターンが約+41%、平均年率換算でおよそ7.1%でした。

ただし、利回りは市場環境や投資方針によって変動するため、過去の実績が将来もそのまま続くとは限りません。

直近の運用状況や最新の成績については、公式サイトから問い合わせ後、面談を通して詳細な情報や月次レポートを確認することができます。

GFマネジメントはいくらから購入できる?

GFマネジメントの最低投資額は1,000万円(100万円×10口)に設定されています。

長期的に運用に回せる余裕資金として1,000万円以上を確保できる方に適した商品です。

GFマネジメントは投資状況を教えてくれる?

GFマネジメントは毎月1回、出資者向けに運用レポートを発行しています。

ポートフォリオの構成や実績がわかりやすくまとめられているため、投資初心者でも自分の資産がどのように運用されているかを把握できます。

GFマネジメントの評判は良い?

GFマネジメントはまだ設立から日が浅いファンドであるため、インターネット上での口コミは多くありません。

ただし、万が一問題があれば否定的な声が広がるはずですが、そうした事例も見られません。

実際に投資した出資者からも大きな不満は報告されておらず、これまでの運用実績や透明性の高さからも、全体として信頼できる評価がなされていると考えられます。

出資しなくても面談だけでもよい?

GFマネジメントでは、必ずしも出資を前提としなくても面談を受けることが可能です。

公式サイトのお問い合わせフォームから希望を伝えれば、投資をすぐに決める必要はなく、まずはファンドの運用方針やリスク管理の仕組みについて詳しく説明を受けられます。

特に、出資予定額が最低投資額の1,000万円に満たない場合でも、事前に相談できるケースがあります。

面談の場では契約を迫られることはなく、情報を整理したうえでじっくり検討する時間が与えられます。したがって、関心がある方はまず面談だけでも受けてみるとよいでしょう。

GFマネジメントへの投資を検討するなら、まずは情報収集から

- 5年間(2018年5月~2023年6月)で累計+270%超・年率29%という際立った運用実績

- 日本株に特化し、競争優位性・成長性・収益力を兼ね備えた銘柄を厳選

- テクノロジーや産業機械など、グローバルで需要が拡大する分野に集中投資

- リスクヘッジ(ストップロス、オプション活用、分散投資)を駆使した堅実な運用スタンス

- 合同会社スキームを活用し、柔軟な運営と効率的なコスト構造を実現

- 月1回の運用レポートで投資状況を開示し、透明性と安心感を提供

資産運用において最も重要なのは、十分に情報を集めたうえで自分に合った判断を下すことです。

GFマネジメントへの出資を検討する際も、まずは公式サイトから資料請求や面談を通じて、投資戦略やリスク管理の仕組みを理解することをおすすめします。

GFマネジメントは月1回の運用レポート発行など情報開示にも積極的で、投資家が自分の資産状況を把握しやすい仕組みを整えています。こうした透明性は安心感につながる大きなポイントでしょう。

もっとも、投資は常にリスクを伴うため、元本保証はなく、損失を被る可能性もあります。資金を投じる際には、必ず余裕資金であることを確認し、最終的な判断は自己責任で行う必要があります。

\日本株に特化した成長戦略に関心のある方へ/

👉 GFマネジメント公式サイトをチェックする